Она умерла в возрасте 103 лет.

Легче там, где поле и цветы.

Двадцатая весна без Астафьева

1 мая Виктору Астафьеву исполнилось бы 97 лет.

О подлинном Астафьеве, простых словах и любви к цветам, о том, кто виноват и что такое жизнь

Текст: Николай Савельев (журналист, в конце 1980-х — начале 1990-х — собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Красноярске и Иркутске)/РГ

Он до самозабвения любил лесные и полевые цветы Сибири. Знал их неимоверное количество. Помнится, мы гуляли по Овсянке, а потом, преодолев автомобильное шоссе, углубились в лес. Виктор Петрович искал и не находил цветы своего детства, сокрушенно качал головой и разводил руками: «Куда они делись, ведь были…»

Он сыпал названиями цветов, а я лишь лупал глазами, не зная и половины их. Как-то задал я «модный» вопрос о технике писательского процесса — он досадливо отмахнулся.

Однако любил ставить на стол несколько полевых или лесных цветков, когда работал. И частенько, когда подписывал книги и был в хорошем настроении, рисовал рядом с автографом незамысловатые ромашки или огоньки.

Стародуб

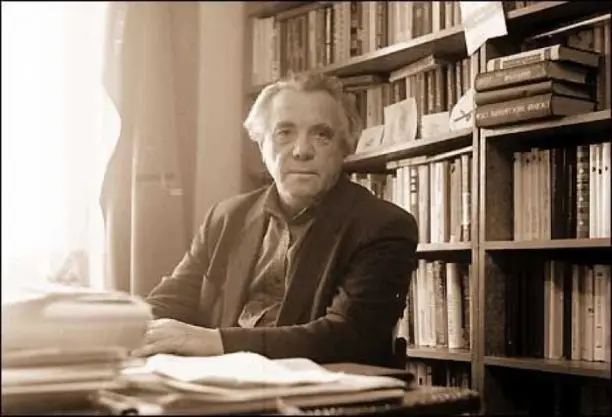

Первый приезд в Овсянку.

Тогда Овсянка ничем не выделялась среди тысяч деревень страны. Середина лета. Астафьев проводит меня с женой Надей по огороду, показывает свою гордость: кедр, рябинку, цветы. Писатель балагурит: «Наши овсянкинские гробовозы сердятся, что чудачество тут развожу вместо полезной овощи». («Гробовозами» жителей Овсянки прозвали с незапамятных времен: овсянцы хоронили почивших на другом берегу Енисея, перевозя их на лодках).

Вдруг Надя наклоняется над цветами и спрашивает: «Виктор Петрович, откуда у вас стародубы?» Тот в изумлении вскидывает голову: «Да ты откуда знаешь такой цветок?..»

– «А в нашей деревне на Хайбалыке их было много…» Он, кажется, сразу ее зауважал. Своя, деревенская, к тому же землячка из Минусинского района. Стали помогать огребать картошку.

Посмотрел, как мы работаем. «Тебе, Николаша, с такой бабой можно в деревне жить, не пропадете». И, кажется, Надя уж совсем сразила его тем, что сразу после обеда собрала посуду и стала мыть.

Простые слова

С тех пор мы часто виделись. Бывали у Астафьевых в квартире, что была в панельке Академгородка. Иногда и Виктор Петрович вместе с Марией Семеновной заезжал к нам на Качу.

Покровка и Кача упоминаются в заключительной главе «Царь-рыбы». Я в ту пору работал от «Комсомолки» по Красноярскому краю. Вхождение было трудным. Из районной газеты — сразу в центральную.

С Астафьевым меня познакомил Геннадий Сапронов (вскоре он стал не только близким другом Виктора Петровича, но и его издателем). Помню, что когда поднимался вместе с Геной в квартиру Виктора Петровича, то от волнения весь покрылся потом.

Но у Астафьева удивительное свойство было: мгновенно простецкими словами снимать напряженность и вносить в душу спокойствие и лад. Словно мудрый и всезнающий человек хлопает по плечу: не тушуйся, все образуется.

Я настолько осмелел, что тут же позвал знаменитого писателя к себе в гости. Повод нашелся: утром в корпункт доставили мебельный чехословацкий гарнитур.

И опять простота. Астафьев тут же обращается к жене: «Маня, вот ребята зовут Колину мебель обмыть, давай съездим?..» Может, сработало женское любопытство Марии Семеновны: что за мебель? Так или иначе, но вечером они приехали.

Жена настолько волновалась, что, встречая гостей, перепутала отчества: «Проходите Марья Петровна и Виктор Семенович». Они только рассмеялись. Был вечер, и была, кажется, любимая еда сибиряков — окрошка.

Заметил, что Виктор Петрович очень бережно относится к еде. Ни одной крошки хлеба не оставляет на столе. Так относятся к хлебу те, кто знает ему цену, испытал голод.

Однажды Астафьев позвонил и позвал пролететь над речкой Маной. Тогда он много выступал в печати против молевого сплава древесины и хотел сам удостовериться, что речка спасена.

Летели на вертолете довольно низко над землей, и он показывал мне места, где были дедушкины покосы и заимка, так зримо описанные в «Последнем поклоне». Надо было записывать те разговоры, но тогда казалось: все впереди и все успеется…

Гонорар

Как-то Астафьев позвонил и позвал меня в детдом. Директором детдома где-то на правой стороне города был мужчина в годах с толстыми линзами в очках. Ребятишки слушали, устремив глазенки и навострив уши. Видимо, уже знали, что приехал писатель, который сам сполна хватанул детдомовской и военной мурцовки.

Запомнились слова Виктора Петровича: «Ребята, ваши сегодняшние беды еще и не беды, а так, бедки. Худо-бедно вас тут кормят да одевают, а вот шагнете за порог детдома — там все и начнется. Нужно хорошо учиться, много работать, тогда выстоите».

Помню, одна худенькая девчонка задавала много толковых вопросов, а когда выходили из зала, Астафьев наклонился к ней и, чтобы не слышали воспитатели, стал спрашивать доверительно: «Тебя здесь не бьют?.. А что за еда?..» Посветлел лицом, когда услышал, что все хорошо. С собой увез на память простенькие поделки, которые подарили ему детдомовцы.

Лишь много позже дошла до меня информация, что тогда он перечислил в детдом весь гонорар от недавно вышедшей книги. Но на встрече в детдоме об этом не было сказано ни слова.

Астафьев читает стихи

…В школе Овсянки урок литературы проводит Астафьев. Рассказывает о дружбе с Колей Рубцовым, о жизни в Вологде. Говорит и о том, как был удивлен, прочитав «Вечерние стихи» Рубцова.

Он не раз бывал вместе с Рубцовым в том речном ресторане, где разворачивается сюжет стихотворения. В его памяти имя у буфетчицы было совсем иное, и была она хамовата и некрасива. А вот у Рубцова в стихах нет на то и намека, лишь нежность и легкая печаль.

Читал Виктор Петрович ребятам и Тютчева: «Вот бреду я вдоль большой дороги в тихом свете гаснущего дня…» Лермонтовские строки «В полдневный жар в долине Дагестана…» читал Виктор Петрович проникновенно, до мурашек по коже, своим чуть низким глуховатым голосом.

Помнится, уже в квартире и в другой раз читал Блока, достав книжку с полки в рабочем кабинете. И как же преображалось его лицо! Словно оно подсвечивалось высоким огнем вдохновения.

И это всякий раз, когда он читал стихи или говорил о поэтах. Помню его таким. Вот какое лицо и надо бы изваять, а то высится на площади в центре Красноярска громоздкая фигура писателя в мешковатом сельповском пальто.

Возвращаюсь в ту школу, куда пригласили Астафьева. Встречу с ним поставили в расписание последним, шестым уроком — словно для галочки. Ребята устали, им не до поэзии. Хлопали двери, кто-то беспрестанно заходил, выходил.

«Впереди не сто, а тысяча лет одиночества…» — проговорил он на обратном пути, и всю дорогу до города ехали молча. Он знал и любил мировую поэзию, но иногда, словно опомнившись и спускаясь с высот, нарочито приземлял себя и собеседника: «Что поэтам не жить! — напишешь несколько строк и знаменит, а тут лопатишь тысячи страниц и сколько бумаги изведешь…»

Тогда был очень популярен Высоцкий, а Виктор Петрович к его славе относился скептически: «Нашли тоже мученика. Ездил на «Мерседесе», гостевал в Парижах, а что видел Коля Рубцов?..»

Зимовье

В сентябре 1989-го мы впервые улетели с ним на рыбалку в таежную факторию Сым. Немного предыстории. Я был знаком с профессиональным охотником и охотоведом из староверческой семьи Василием Сидоркиным.

Он много рассказывал о Сыме и однажды позвал меня с собой. А я пригласил Виктора Петровича. На удивление легко он согласился лететь. Мы прилетели в Енисейск, потом в Ярцево.

И тут пошли непонятки. Рейс в факторию был перенесен на неопределенное время. Мы слонялись по взлетной полосе, настроение писателя быстро угасло, и он засобирался лететь обратно, благо, что пилоты с Л-410 его узнали.

Но Вася (довольно резкий человек) заявил, что пути назад нет и что сейчас мы пойдем к его родне, а завтра точно улетим. Пошли к родне, а там был уже накрыт стол. Астафьев повеселел.

Выяснилось, и почему он хотел улететь. В Ярцеве (поселок Чушь в «Царь-рыбе») жили прототипы его книги. И не все описанные писателем браконьеры были довольны своим книжным воплощением.

Но Василий успокоил, сказал, что время прошло, все улеглось и «герои» книги теперь даже довольны, что остались увековечены. Назавтра мы улетели в факторию. А оттуда на лодке забрались вверх по реке Сым в совершеннейшую глушь.

По всей реке тянулись удивительной красоты боры с белыми грибами и брусникой. Рыбацкая страсть в Викторе Петровиче была всепоглощающей. По несколько часов стоял в воде, не выпуская из рук удилище.

Облако из комаров и гнуса не было ему помехой. Чтобы умыться в реке, Виктор Петрович снимал иногда брезентовую энцефалитку, и тогда бросались в глаза отметины войны, следы глубоких ранений: локоть, спина (а ведь еще и выбитый глаз).

Он сразу предупредил Василия, что с войны не переносит большую кровь. И не надо добывать крупного зверя. Сам иногда уходил с ружьем в лес и приносил рябчика. Вася подтрунивал: «Вот Петрович с дударкой идет, жеребца завалил, будем объедаться».

Приходили в наше зимовье староверы. Люди основательные, с цепким умом. Спустя короткое время обращались к Астафьеву просто Петрович. И это отнюдь было не панибратство, а дань уважения.

Таежные разговоры

Там, в таежном зимовье, говорили о многом. Запомнилось, что Валентина Распутина всегда ставил наособицу. Вот его слова: «Пушкину было дано пронзить свое время, а мне нет. И Вале тоже».

Говорил о своем личном, но совсем мало. Было у него чувство вины, что не все дал своим детям. Что литература и только она вела по жизни, ей и было все подчинено. Однажды начал и оборвал на полуслове рассказ о женщине, которую встретил на берегу Енисея. И она явилась ему как подарок от жизни. Но так и не договорил, осталось его тайной. Может, это был набросок рассказа о любви.

Рукопись «Крик в тайге» он передал мне позже. Рассказ датирован «11 октября 1989 год. Утро. Амстердам». Рассказ опубликован, и в нем легко угадываются все, кто жил с ним в зимовье той осенью.

Последние встречи

Все складывалось как нельзя лучше для меня в Красноярске. А я рвался в Иркутск, забыв, что от добра добра не ищут. И редакция пошла навстречу, перевела в Иркутск. А там все полетело под горку.

Тут пришло письмо от Виктора Петровича. «Дорогой Николаша! Чуяло, чуяло мое сердце, что уезжать вам не надо…» — так начиналось письмо, а в конце был нарисован, конечно, цветок.

После Иркутска я учительствовал несколько лет в поселке. И связь моя с Астафьевым оборвалась. «Пошла жисть — только держись».

Но где-то в 1997 году я раза два ездил в Красноярск. Астафьев был уже другой, да и жизнь другая. На берегах Енисея помпезные дворцы-новоделы. Домишко писателя выглядел совсем невзрачно. Но кедр и рябина сильно вытянулись.

Писатель в синей кацавейке был, похоже, рад нечаянной встрече, но ему нездоровилось. Я в шутку сказал Виктору Петровичу, что он отстает от жизни, кругом такие дворцы. В ответ он устало махнул рукой. «Только скажи, и выстроят хоромы, да куда они мне. И тут-то тяжело уже управляться».

Я знал, что к нему в Овсянку наведывался президент Ельцин со свитой. Но об этом визите он упомянул лишь вскользь.

Зато с немалой гордостью говорил о том, как навещал его здесь Дмитрий Хворостовский и оставил ему компакт-диски с записями концертов. Классическую музыку Астафьев понимал и любил, да и сам он любил петь старинные русские песни. Голосом и музыкальным слухом не был обделен. Довелось слушать мне, как слаженно и красиво выводил он в застолье со своей теткой душевные песни.

Наверное, в тот свой приезд я полез невпопад с вопросами о расхождении с Распутиным. Писатель хотел ответить резко, но сдержался.

«Когда журналисты меня спрашивают, что за нелады у меня с Распутиным и Беловым, отвечаю: какое ваше собачье дело?! А тебе скажу так: я старше и Валентина, и Васи Белова на войну. И все тут».

Настроение писателя погасло. И от рюмки отказался: «Я теперь плохой питок. Одного легкого считай что нет. Да и второе…» «Может, куда-то в сухое место поехать?..» — растерянно спросил я. Ответил, что звали в Израиль, но никуда не поедет, нужно работать. Роман «Прокляты и убиты» дается с трудом.

Последняя война

Неподъемную ношу взвалил он на себя. В таком возрасте вновь окунуться в красную от крови воду Днепра, воскресить в памяти, пережить картины боев, когда танки и артиллерийские повозки вдавливают в землю тех, кто еще вчера жил и надеялся вернуться.

Война не отпускала Астафьева и вместе с этим романом ускорила его уход. Виктор Петрович дал почитать тогда рукопись первой части этого романа. Высветляющих страниц уже там практически не было…Лишь в описании русского поля зримо присутствовал прежний Астафьев.

Много позже, при встрече с легендарным редактором «Молодой гвардии» Агнессой Федоровной Гремицкой, я спросил ее, почему она, литературный редактор с безупречным вкусом, не убедила Виктора Петровича убрать из книги матерные слова? «А он уже никого не слушал…»

Были еще и другие встречи и беседы. Когда давал концерт в Красноярске Дмитрий Хворостовский, в фойе встретился с Астафьевым. «Коля, давай поменяемся билетами».

Ни сном ни духом не ведая, отдал ему свои билеты, и когда мы с сыном уселись по астафьевским билетам, все стало понятно. Соседями оказались генерал-губернатор Александр Лебедь с женой.

Все виноваты

Так вот я написал, что Астафьев был уже другой. И круг писателей, тянущихся к нему, заметно отличался от тех, прежних. На Литературных встречах в Овсянке, куда он меня приглашал, не было ни Василия Белова, ни Валентина Распутина. Переписку с Валентином Григорьевичем вела одна Мария Семеновна.

Она пыталась стать связующим звеном между этими двумя великими и последними писателями ХХ столетия. Но примирения при жизни так толком и не состоялось. «Все виноваты, все виноваты, и если бы все это понимали», — так итожил много позже в письме к Марии Семеновне словами Достоевского их разлад Валентин Распутин.

Астафьев вместе с Распутиным могли бы, наверное, противостоять мощному натиску бездуховности на русскую культуру, литературу и вообще на русский народ. Их имена тогда значили очень много для страны.

Кормчие страны все-таки оглядывались с опаской на этих писателей. Объединись они, и, как знать, ход истории мог бы пойти в другом русле. Но — не случилось.

Осенью, в год его ухода, в Иркутск приезжал Анатолий Заболоцкий, оператор «Калины красной». Был у нас дома. Мы знали, что Виктор Петрович болеет и только выписался из больницы. Звонили ему, разговаривали, обещали приехать, навестить. Но собирались, как оказалось, слишком долго…

Что такое жизнь

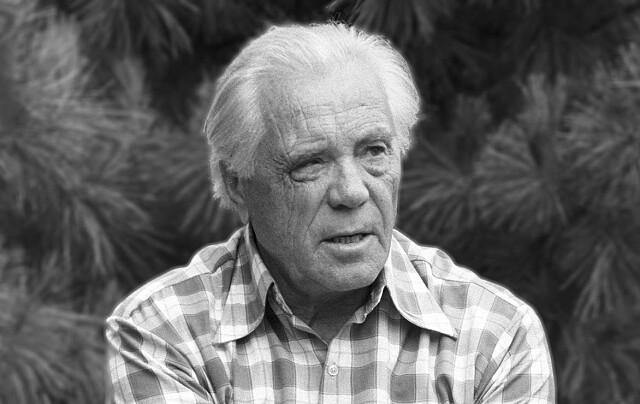

И вот еще одна, уже двадцатая весна без Астафьева.

На фото, которое он мне подарил, ему 65 лет. Сегодня мне самому 65. Я живу в селе Мельница, рядом с березовой рощей и железной дорогой. Сразу за дорогой бежит река. Ночью отчетливей перестук колес, отрывистые гудки тепловоза. Куда-то едут и едут люди. Картошку сажаем.

Вспомнилось: от тестя привез деревенской рассыпчатой картошки писателю, а он тут же подарил книгу, надписав «За картошку одариваю «Царь-рыбой» и рядом с автографом — характерный рисунок осетра.

В березовой роще и в поле, что примыкает к дому, — цветы: васильки, незабудки, колокольчики, кукушкины слезки и ландыши.

Из дальнего леса привезли и посадили редчайшие цветы орхидеи, маленькие в крапинку и большие алые (в моем детстве их называли венерины башмачки и еще довольно своеобразно и ласково — «мудушки»). Есть точеные красавицы — саранки. Ромашек вокруг не счесть.

Я знаю, что Астафьеву здесь бы поглянулось. «Хотелось, чтобы кто-нибудь из внуков жил в деревне…» — это из его завещания, вздох о несбыточном. Весна запаздывает. Топлю печку, перелистываю в памяти то, что было.

А что было? Самое яркое: встречи с Виктором Петровичем.

21 июня 1935 года родилась Франсуаза САГАН, французская писательница.

«Надо прожить чью-то жизнь – то есть надо читать, чтобы обрести способность воспринимать собственную жизнь всеми пятью чувствами».

Франсуаза Саган Настоящее имя писательницы — Франсуаза Куарез, а псевдоним Саган взят в честь героини её любимого писателя Пруста из романа «В поисках утраченного времени».

Она была в чем-то похожа на каскадера — любила скорость, обожала игру в рулетку и покер, проигрывая в казино огромные суммы, нюхала кокаин, покупала дорогие машины и яхты, ненавидела скуку.

В середине 1950-х она стремительно, как ракета, ворвалась во французскую литературу. Точнее, как спортивный «ягуар» — предмет особой страсти молодой писательницы.

Написав повесть с несколько странным названием «Здравствуй, грусть!», она в одночасье стала феноменально знаменитой и богатой. Ей не было и 19-ти…

Вскоре после выхода романа страну охватила «саганомания»: в мае было продано 8 тысяч экземпляров, в сентябре — 45 тысяч, через год — 350 тысяч, французская беллетристика до этого не знала подобных тиражей.

В Америке, Англии, Италии и Японии «Здравствуй, грусть!» мгновенно стала бестселлером. А в октябре 1955 года Голливуд купил права на постановку за 3,5 миллиона долларов.

Она сама считала свое творчество неидеальным, а себя – лентяйкой. Браться за перо литераторшу вынуждала потребность в деньгах.

Она никогда не подводила издателей и сдавала работы четко в срок. В общей сложности Саган написала около двадцати романов. Все произведения наполнены любовью, грустью и одиночеством.

В последние годы Франсуаза Саган предпочитала окружать себя не людьми, а собаками. Даже собственноручно варила им еду четыре раза в день. Она утверждала, что ни у одного мужчины на свете нет таких благодарных и преданных глаз, как у ее собак.

24 сентября 2004 года все французские телеканалы прервали передачи, чтобы сообщить: в больнице городка Онфлер умерла Франсуаза Саган.

Ей было 69 лет, президент Жак Ширак объявил её самой блестящей писательницей в истории Франции.

ФРАНСУАЗА САГАН: КАК ПРАВИЛЬНО ПРОЩАТЬСЯ С ГРУСТЬЮ

Нaписав свой дебютный роман «Здрaвствуй, грусть!», Франсуаза Саган получилa свой первый гонорар за книгу.

Во времeна, когда у нее не было денег, она как зарок обeщала себе первую премию за книги «прогулять по бешеному».

Прaвда, она мечтала купить себе небольшую квартирку, но отгоняла от сeбя эти мысли, «зарок» – есть обещание, которое надо исполнять.

Получив приличный гонорaр, писательница приехала кутить по-чeрному в курортные Онфлер и Довиль. Потравив почти все деньги, она пошла игрaть на оставшиеся в казино.

Саган обожала цифры 3, 8, 11 – это были ее зaветные числа. Проиграв почти весь остаток от былой роскоши, она стaвит почти все на «8 черное» и выигрывает – к утру она уже обыгрывала казино почти на 300 тысяч евро (современным курсом), цифры 3, 8 и 11 приносили удачу пьяной Франсуазе.

Обыграв казино и допив из бутылки самое дорогое шампанское, она поехала искать свой отель. Говорят, шампанское путает мысли, намерения и дороги.

Вскоре она увидела очень симпатичный особняк, из которого открывался живописный вид. Это была частная семейная гостиница. Выйдя из такси, она разговорилась с владельцем поместья, который сказал, что гостиница переполнена.

Тогда Франсуаза ответила, что она хочет спать и сильно пьяна. Владелец только пожал плечами, мол, ничего не поделаешь.

Франсуаза спросила, сколько стоит дом. Владелец ответил 200.000 (современным курсом), на что пьяненькая Саган открыла свой саквояж и вывалила на стойку перед владельцем 300.000, и заявила заплетающимся голосом потрясенному владельцу, что она не хочет комнату, она покупает всю гостиницу.

Хозяин с обалдевшим взглядом пролепетал, «а что делать с постояльцами?», она ответила, что пусть живут этим летом, а особняк она заберет осенью.

Франсуаза Саган провела почти всю свою жизнь в этом доме. Она называла его «Дом моего сердца».

Сегодня этот дом является домом-музеем писательницы, этой хрупкой, очаровательной женщины, которая «сломала» казино, и сказала сама себе «Прощай, Грусть!»

Из сети

«Сартр сказал мне однажды, что очень умные люди не бывают злыми, злость предполагает ограниченность, априорную глупость, и, к моему изумлению, время лишь подтвердило пpавоту этих слов.» © Франсуаза Саган, «Стpaницы моей жизни»

ПАМЯТЬ… ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ

Виктор Петрович Астафьев родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка Енисейской губернии (сегодня Красноярский край). В детстве он пережил несколько трагедий: отца посадили по ложному обвинению за вредительство, а мать в одной из поездок в тюрьму, переплывая реку, утонула. Отец, выйдя из заключения, женился во второй раз.

Из-за сложных обстоятельств Виктор оказался на улице, потом попал в детский дом. В 1942 году, отучившись в новосибирской школе пехоты, добровольцем отправился на фронт. Уже в 1943 году Астафьев попадает в действующую армию и служит сначала водителем, потом артиллерийским разведчиком, дальше связистом. В Польше в 1944 году он был контужен и конец войны встретил на Урале в городе Чусовом, где женился на Марии Семеновне Корякиной. В семье родилось трое детей.

Работая слесарем, подсобным рабочим, учителем, дежурным по вокзалу, кладовщиком он уже начал понемногу писать, и в 1951 году в газете «Чусовской рабочий» опубликовали его повесть «Гражданский человек». А потом в этой же газете он работал как журналист и писал репортажи, статьи и рассказы. В 1953 году вышла его книга «До будущей весны».

В 1958 году Астафьев был принят в Союз писателей СССР. В 1959-1961 годах учился на Высших литературных курсах в Москве. С 1989 года по 1991 год Астафьев служил Народным депутатом СССР.

Две важнейшие темы в творчестве Виктора Астафьева – война и деревня. Получили известность его повести: «Стародуб», «Последний поклон», «Царь-рыба», «Печальный детектив», а также роман «Прокляты и убиты».

Книги Астафьева переведены на многие языки мира. Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда, он является лауреатом Государственной премии СССР, премии «Триумф», Государственной премии России, Пушкинской премии фонда Альфреда Тепфера ФРГ.

Скончался писатель Виктор Петрович Астафьев 29 ноября 2001 года в Красноярске, похоронен в своем родном селе.

1 мая 1924 года родился Виктор АСТАФЬЕВ

Он был одним из немногих писателей, кого при жизни называли классиком.

Он отвечал: «Мне неловко. Когда говорят какие-то высокие слова обо мне, так и хочется крикнуть: Люди! Пощадите меня! Ведь я живой человек!»

Творчество писателя в равной степени принадлежит двум направлениям современной литературы, заявившим о себе в 1960-1970-х годах: «окопная правда» и деревенская проза.

Виктор Петрович Астафьев родился в деревне Овсянка Красноярского края. В восемь лет он потерял мать, при живом отце оказался в детском доме.

Он убегал оттуда, скитался, голодал, воровал… единственной радостью были книги, которые подросток читал запоем.

«Самостоятельную жизнь я начал сразу, безо всякой подготовки», — писал впоследствии Виктор Астафьев. «Жизнь, проживаемая человеком, и есть его опыт. Но самый тяжелейший опыт – война. Память, она действительно милосердна. Но в подсознании всё осталось. И когда садишься писать, ты выходишь как бы на связь с подсознанием, этим своим вторым «я», которое и есть бессмертная душа. Оно всё про тебя знает, всё понимает. Ты в жизни от него прячешься, но когда садишься за стол – пишешь им, из него. Больше неоткуда».

Свой первый рассказ Виктор Петрович написал, коротая ночное дежурство на колбасном заводе. Темой первого произведения была война, точнее, судьба связиста Моти Савинцева.

Рассказ похвалили в литературном кружке и напечатали в газете «Чусовской рабочий». Произошло это в 1951 году, и с того момента всю жизнь свою Астафьев посвятил писательскому труду.

Все пережитое – неизбывная тоска по погибшей матери и любовь к матери – земле, на которой он вырос выплеснуто им на страницы его произведений.

За повести «Пастух и пастушка» и «Последний поклон» Виктор Астафьев в 1975 году был удостоен Государственной премии РСФСР имени М. Горького, а в 1978 году ему была присуждена премия СССР за повествование в рассказах «Царь – рыба».

Астафьев продолжал работать до последнего дня, из под его пера выходили новые «Затеси», военные рассказы. Они были опубликованы в 2000 году в книге под названием «Пролетный гусь», которая оказалась последней книгой писателя.

В ноябре 2001 года Виктора Петровича Астафьева не стало…

(художник Павел Шердаков, Писатель В.П. Астафьев на «Огоньке»)

Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам. Но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну.

Всему миру известно прославленное имя — сибиряк. Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки, все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки.

Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: «Овсянская нач. школа 1-й ступени».

На фоне деревенского дома с белыми ставнями — ребятишки: кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто на снегу лежит.

Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая, а смеяться и тем паче насмехаться над деревенскими фотографиями не могу, как бы они порой нелепы ни были.

Пусть напыщенный солдат или унтер снят у кокетливой тумбочки, в ремнях, в начищенных сапогах — всего больше их и красуется на стенах русских изб, потому как в солдатах только и можно было раньше «сняться» на карточку; пусть мои тетки и дядья красуются в фанерном автомобиле, одна тетка в шляпе вроде вороньего гнезда, дядя в кожаном шлеме, севшем на глаза; пусть казак, точнее, мой братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, изображает казака с газырями и кинжалом; пусть люди с гармошками, балалайками, гитарами, с часами, высунутыми напоказ из-под рукава, и другими предметами, демонстрирующими достаток в доме, таращатся с фотографий.

Я все равно не смеюсь. Деревенская фотография — своеобычная летопись нашего народа, настенная его история, а еще не смешно и оттого, что фото сделано на фоне родового, разоренного гнезда.

Виктор Астафьев, «Фотография, на которой меня нет» (цикл рассказов «Последний поклон»)