Интеллигентка

Опять на улице потеплело, и снега проседают. Совсем прижались к земле, хоть за окном и всего лишь февраль, а значит, — середина зимы только, когда впереди ещё и настоящие морозы, и снегопады, наверняка, и тёмные зимние утра, когда от одной мысли, что на улицу выходить придётся, кидает в дрожь.

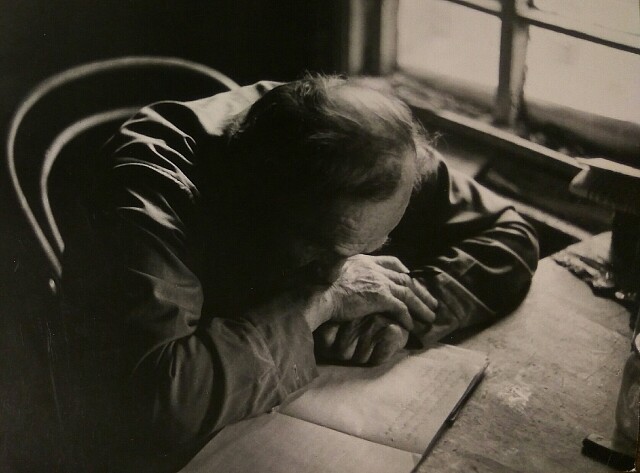

Хотя Ольге-то Михайловне какая разница, весна за окном или лето. Она никуда не торопится, сидит себе тихо в своей коммунальной комнате и живёт своей маленькой, давно уже никому не интересной жизнью.

Утром она старается встать как можно позднее, чтобы не принимать участия в очереди в туалет и в ванную комнату, потому что почти все её соседи на работу собираются и суетятся, привычно поругиваясь в коридоре.

Когда шум хождений и пробегов за дверью стихает, а это бывает часам к девяти, встаёт и Ольга Михайловна. Встаёт, достаёт из-за шкафа свой «гигиенический кружок» — так она называет сидение для унитаза – и отправляется в туалет.

Так в квартире у них заведено, что каждая из восьми комнат имеет своё сиденье, хранит его у себя в комнате, и по нужде ходят люди, неся его под мышкой.

Если кто-то желает ещё большего комфорта во время пребывания в том «богоугодном заведении», то в кармане несёт ещё и электрическую лампочку.

Ольга Михайловна не носит, потому как тяжело ей самой ту лампочку вкрутить, а потом выкрутить. И производит все процедуры «наизусть», в полной и даже кромешной тьме.

Да и трудно ей всё это нести, ведь с собою ещё и туалетная бумага. Затем она отправляется в ванную комнату. Здесь есть у неё своя малюсенькая полочка, сразу справа от входной двери.

Ольга Михайловна почти кокетливо прикрывает её салфеточкой, под которой покоятся паста, зубная щётка и маленький брусочек душистого мыла.

Во время водных процедур всё это она держит на салфетке в руках, не то стесняясь, не то брезгуя положить на серо-жёлтый умывальник, темнеющий к сливному отверстию всё сильнее и сильнее и становящийся почти чёрным возле жерла.

Собственно ванной, этим когда-то эмалированным корытом, она не пользуется уже давно, несколько лет, по крайней мере, ибо оно мерзостно настолько, что войти в него кажется просто страшным.

Когда же нужно помыться, она доставляет из кладовой в свою комнату большой таз с милыми розочками, а тёплую воду приносит в большом кувшине с такими же цветами и ставит его рядом. Мочалка и мыло лежат на полотенце на поставленном рядом стуле. Это называется у неё «баней».

Бельё для неё стирает соседка Лина из второй от входа комнаты. За каждую выстиранную партию Ольга Михайловна платит ей отдельно.

Лина шумна, часто груба, но человек она сердечный, а потому, когда затевает стирку собственного имущества, бухает в дверь Ольги Михайловны своим почти мужским кулаком и кричит: — Михална! Интеллигентка грёбаная!! Давай свои гнидники, помою уж заодно со своими тряпками…

Ольга Михайловна почему-то её трепещет и всегда чуть робеет, когда с нею разговаривает:

— Благодарю вас, Линочка, дитя моё, — отвечает она соседке, выходя из своей комнаты, хотя «дитя» лет на пять моложе самой Ольги Михайловны.

– Но у меня скопилось ещё не достаточное количество белья, чтобы я смела вас беспокоить… Лина несколько туповато выслушивает эту тираду своей «чокнутой» соседки и ответствует:

— Ты кого говоришь, старуха? Тащи давай, а то потом только из-за твоих кукольных одёжек я снова стирку затевать не буду.

И Ольга Михайловна покорно смиряется, скрывается за дверями и через мгновение приносит (обязательно в полиэтиленовом пакете!) Лине затребованные той вещи. Лина уже в ванной комнате, она, не оборачиваясь, бурчит:

— Денег за это не возьму. Просто как-нибудь посидишь со мной вечерком…

Ольга Михайловна робко ретируется, а Лина во след ей кричит: — Да чтоб пироги, что я напеку, жрала! И про диету – ни слова!!.

Это «как-нибудь» наступает дня через два. Лина с утра начинает петь на всю квартиру. Поёт везде: у себя в комнате, на кухне и даже в туалете, где она ещё и курит, занимая его бесконечно надолго к всеобщему неудовольствию прочих жильцов.

Когда кто-нибудь из наиболее нетерпеливых начнёт стучать кулаком в двери туалета и кричать: — Тёть Лин! Да сколько же можно-то места общего пользования ангажировать!!! – (все в квартире и во дворе, кроме Ольги Михайловны, зовут её «тёть Лина»).

Она зычно отвечает: — Потерпишь, поди не обоср…, пока я докуриваю! И человек у дверей понимает, что действительно потерпит, что обоср…, то есть, обгадиться он может в том случае, если, вдруг, прогневает тётю Лину.

Ну, так вот. Лина с утра поёт, затевает пироги на кухне. И все в квартире знают, что это значит. А значит это то, что Гришка, сынок тётин Лини непутёвый, с утра уже к мамаше своей рОдной приходил и денег у неё в очередной раз занял.

По другим поводам он к ней не заявляется и не звонит даже. Но она чувствует всю жизнь перед ним свою вину за то, что не дала ему счастливого и сытого детства и даже отцом не обеспечила, а родила «для себя», что называется.

Гришка нигде толком не работает, но Лина никому об этом не говорит, хоть все и знают, а если кто-то ещё не в курсе, то она сообщает ему, под большим секретом, что сын её Гришенька «трудится в одном очень секретном институте по борьбе с Америкой и её происками».

Тётя Лина поджимает загадочно, как ей, наверное, самой кажется, губы и чуть закатывает глаза при этом. После такой многозначительности расспрашивать её уже не пытаются.

Пока пироги подходят, тётя Лина затевает уборку у себя в комнате. Она двигает мебель, гремя на всю квартиру, гудит пылесосом, шлёпает по полу мокрой тряпкой. Потом идёт на кухню и создаёт кулинарный шедевр.

Знаменитые тёти Линины пироги все в квартире, и не только, отведали уже по несколько раз. Они всегда одинаковые: белые, пышные, душистые. И всегда с разными, но одинаковыми начинками: с морковкой, с рисом-яйцом и с картошкой. И циклопически огромные.

После того как пироги созданы и накрыты чистыми тряпочками, тётя Лина идёт мыться. В ванной рокочет вода и голос тёти Лины, потому что она продолжает петь.

Потом дверь хлопает, и пение неожиданно смолкает. Это значит, что тётя Лина пошла в магазин «за беленькой и за печёночной колбасой».

Ольга Михайловна знает, что надо собираться. В гости к Лине собираться. Потому что примерно через полчаса она придёт, а ещё через десять минут станет стучать в двери к Ольге Михайловне, сообщая: — Михална! Интеллигентка чёртова!! Готова? А то уже и пироги зачерствели и водка прокисла!!!

После этой, как ей кажется, удачной «остроты», которую она повторяет вот уже много лет, тётя Лина начинает хохотать и хохочет до тех пор, пока Ольга Михайловна не возникнет на пороге своей комнаты.

Одета она в своё уже много лет новое шифоновое платье, к которому периодически пришивает воротничок, связанный собственноручно крючком. И ещё Ольга Михайловна брызгает себя духами «Кармен», которыми много лет назад её задаривали по любому поводу в Институте Человека, где она долгие годы трудилась секретарём-машинисткой.

Лина внешний вид и запах, источаемый Ольгой Михайловной, одобряет, но довольно специфично: — Говорю же: интеллигентка хренова – ни слова, ни шага в простоте!..

И отправляется в свою комнату к накрытому уже столу, уверенная, что соседка следует за нею. В этот раз всё было как обычно, за исключением водки.

Спиртного не было вообще, что, признаться, несколько удивило Ольгу Михайловну. Когда уселись и по три гигантских куска Лининых пирогов легли на тарелку гостьи и хозяйки, она заговорила: — Я чё, Михална, позвала-то тебя.

Ты меня только не перебивай и не успокаивай, я и так спокойная сейчас уже. Короче, была я в больнице: живот уже полгода внизу болит. Особенно ночами. Веришь, нет – хоть на стенку лезь. Взяли они анализы, два доктора смотрели.

Потом, через две недели, сами к себе вызвали и сказали, чтобы я дела свои в порядок приводила, потому что рак у меня и уже не операбельный…

Увидела, что Ольга Михайловна хочет что-то сказать, категорически вытянула вперёд руку, ладонью к соседке, и продолжила: — Говорю же: молчи и слушай.

Со стиркой для тебя я с Зиной с верхнего этажа договорилась. Знаешь её? Вооот… Она сама к тебе за бельём приходить будет. И ещё я ей сказала, чтобы она с оплатой не наглела. Брать будет столько же, сколько ты мне платила…

А теперь – главное… Шумно встала, подошла к своему старому буфету и достала оттуда большую пачку конвертов, вернулась с ними к столу и продолжила: — А это для Гришеньки, сыночка. Сразу всё отдать ему не могу – прогусарит в два счёта.

Оставляю тебе, потому что тебе верю. Я на каждом конверте надписала месяц и год. Конвертов шестьдесят. Это, значит, на пять лет.

В каждом конверте деньги, ровно столько, сколько я ему каждый месяц давала. И записка в каждом. Меня не будет уже, а он ещё пять лет вроде как весточку от меня получать будет, ну, и помощь, само собою…

Верю, что предупреждать тебя, чтобы не читала, не нужно. Ты ж – настоящая интеллигентка, а у вас чужих писем не читают.

Потому что знают такие люди как ты: подлость это, письма от матери к сыну читать, даже если мать уже умерла. Гриша каждый месяц второго числа приходить будет…

Олег Букач

Мамино письмо

Олег Букач

У Гриши мама уже давно умерла. Скоро пять лет как… А он от неё письма до сих пор получает…

Мистика, думаете, чертовщина? Ничуть не бывало. И даже загадки никакой.

Вот как всё получилось. Гришка, сколько себя знал, столько и маму рядом помнил. А отца не было. Никогда.

Уже чуть подросший, Гришаня у мамы спрашивал, а где же их папа. Мама или на другое разговор переводила, или игриво отвечала сыну вопросом: — Так а чё? Рази нам с тобою плохо, сынок?.. Лето придёт, мы опять каждый вечер на речку ходить будем…

— И рыбачить там будем, мам? – увлекаясь, забывал про отца Гришка.

— А то как же! Будем, конечно. И там же, на берегу костёр разведём и рыбу нажарим. Помнишь, как мы её на палочках-то жарили прошлым летом?

— Ага, помню… Вкуснотища была-а-а, — мечтательно улыбался Гришка. И всё. Дальше жили.

А когда Гришка школу окончил и в армии отслужил, то сразу же решил жениться. Влюбился потому что. Смертельно. На всю жизнь.

Мать свадьбу сыну справила не хуже чем у людей. А двухкомнатную квартиру, которую она от фабрики своей когда-то получила и в которой они с сыном последние двадцать лет жили, разменяла на однокомнатную для молодых и комнату в коммуналке для себя. И дальше жить стали.

И жили так, пока Гриша жену и сына не похоронил. Родить Света не смогла. Так оба с сыночком и легли в один гроб. А Гришка запил. Да так, что однажды пьяным под трамвай попал. И ноги ему, обе, чуть пониже колена, отрезало.

Инвалидность, стало быть. Вот и продолжил он пить. И до того допился, что квартиру свою однокомнатную, от матери в подарок на свадьбу полученную, обменял на комнату в коммуналке. И пить дальше продолжил.

А потом пил уже на пенсию свою. Когда же до креста, что называется, пропивался, к матери шёл. Та его отмывала, откармливала. И снова он уходил. И пил снова.

Вот однажды мать-то, наконец, к врачу пошла, потому что боли в боку стали уже просто непереносимы, особенно по ночам, когда она обнимала подушку, сильно прижимала её к тому месту, где болит, и так, покачиваясь, сидела до самого рассвета, оказалось уже поздно. Рак неоперабельный уже.

И – всё. Через три месяца мама умерла. Там же, на похоронах, к опухшему от водки и слёз Грише подошла материна соседка по коммуналке Ольга Михайловна и сказала, что мать перед смертью отдала ей шестьдесят конвертов подписанных, в каждом из которых лежало письмо и маленькая сумма денег.

— И Линочка перед смертью велела мне сразу тебе всё не отдавать… ну, сам понимаешь почему. А каждый месяц второго числа ты ко мне приходить будешь и пять лет, каждый месяц от мамы весточку получишь и какое-никакое материальное вспомоществование, — закончила она и отошла от Гриши.

Он вмиг протрезвел. И три дня, что оставались до второго числа, капли в рот не взял. А когда у Ольги Михайловны первый конверт получил, на котором было материной рукой обозначено: «№ 1», то сразу читать не стал, а, прижимая к груди, почти бегом припустил домой к себе, неловко подпрыгивая на костыле и протезах.

Прибежал. Вспотел так, что казалось, будто плеснули ему в лицо ковш горячей воды. Дверь в свою комнату закрыл, потом, подумав, запер её ещё и на ключ. И шторы на окне задвинул. За стол сел.

Ладонями разгладил скатерть и только потом достал письмо. В конверте действительно лежала какая-то денежная купюра, но Гриша её не тронул, письмо достал.

Развернул одинарный тетрадный листок в клеточку и начал читать разборчивые материны буквы, аккуратные и подбористые, такие, какой сама мать была до самой смерти.

— Ну, здравствуй, сынок, здравствуй. А я тут тетрадку твою старую по арифметике нашла и чистый листок из неё вырвала. Пишу, стало быть. Вот и всё. Нет меня больше. Нигде. А ты не ищи и не кручинься. И ко мне не спеши.

Тут мы с тобою обязательно встретимся, даже если ты адреса знать не будешь. У нас же Вечность целая впереди. Я везде буду ходить и у душ людских спрашивать: «А вы сыночка моего, Гришеньку, не видели? А? Нет, не встречали? Видно рано ему ещё, всё нажиться никак не может. Ну и хорошо». Хорошо, когда человек жить хочет, а не томится от жизни в ожидании конца…

Мне тут, Гришенька, Ольга моя Михайловна, ну, которая тебе это письмо отдала, соседка моя, недавно, когда я стирала своё и её бельишко, а она рядом сидела. Неумеха же, ничего сама не может, но считает, что так она мне помогает.

Так вот, она мне стихотворение прочитала. Только я забыла, кто написал-то его. Но сам стих запомнила. Сразу как-то он на душу лёг.

Вот послушай:

Ты поживи чуть-чуть, помучайся, Узнай, как предавать умеют. Тогда, наверное, получится Уйти, не обернувшись, по аллее. И не услышать стонов сзади, И не жалеть чужие слёзы, И не сидеть спиной к ограде, Прижавшимся щекой к берёзе. И слышать, как в листве зелёной Холодный ветер шумно бесится. Взглянуть на небо и на клёны. И на берёзе той повеситься…

Так не надо, Гриша. Так ко мне не приходи. По-людски надо чтобы было. Жить надо, даже если начинает казаться, что уже не для чего…

28.06.2021

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.