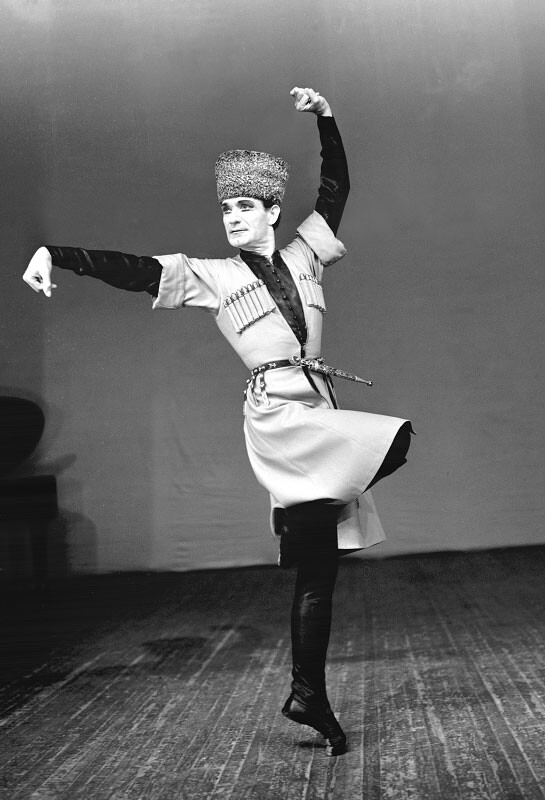

Бог танца, великий сын Кавказа, он любил повторять: «У меня пара крыльев — Чечня и Россия». А стал гражданином всего света, посвятив свою судьбу служению красоте и бескорыстной помощи народу. И огромное значение в его становлении сыграла его мачеха, которую сам танцор всегда считал своей второй, своей еврейской мамой.

Махмуд Эсамбаев был рожден в чеченской семье в горном ауле Старые Атаги Грозненского района 15 июля 1924 года.

С детства мальчика приглашали на все праздники, и там он с удовольствием плясал наравне со взрослыми. Тяга к танцам у народов Кавказа передается с молоком матери, и не умеющих танцевать там считают несостоявшимися людьми.

С семи лет мальчик восхищал окружающих своим талантом, пластикой и задором. Тогда никто не мог предположить, что скоро юный танцор станет известным всему миру.

В тот период по Северному Кавказу путешествовали бродячие цирковые труппы. В 8 лет Махмуд присоединился к одному из этих цирков и начал разъезжать по области.

Отец Эсамбаева гневался, — он полагал, что хореография — это развлечение, а никак не мужское занятие, которым можно прокормить семью. Но уже тогда будущий король танца, наперекор воле отца, решил стать настоящим артистом.

Кажется, сама судьба указывала Махмуду нужный путь. В 1934 году Чечню посетила актриса Любовь Орлова, которая, увидев танец талантливого юноши, предсказала ему звездное будущее, чем еще больше укрепила его решение в выборе профессии. В 1939 году он решает поступить в училище хореографии Грозного и вскоре становится солистом Чеченского танцевального колектива.

Не мачеха, а мама

Немалую роль в становлений Махмуда Эсамбаев сыграла его мачеха. Вторым браком отец танцора сочетался с одесситкой Софьей Михайловной, которая стала не просто заменила Махмуду мать, а стала его наставником, другом и ангелом-хранителем.

Даже когда отец начал кочевать от одной женщины к другой (а всего у отца было 11 браков), Махмуд остался со своей еврейской мамой.

С появлением в семье мудрой и заботливой женщины фортуна повернулась к танцору лицом.

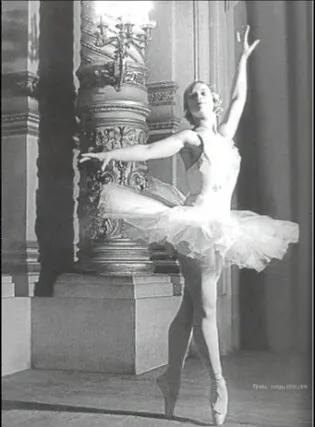

Двенадцать лет Эсамбаев был ведущим солистом балета в Киргизском театре, солируя в «Лебедином озере», «Спящей красавице»и других спектаклях.

На премьерах в первом ряду сидел его отец и мысленно просил прощения у сына, что когда-то не поддержал его выбор.

А мама его на деньги, отложенные ею по копеечке на «черный день», покупала белые розы к премьерам сына, чтобы сделать его жизнь еще светлее.

Позже Эсамбаев вспоминал, что после одного из концертов ему вручили цветы, но он точно знал, что мама не могла, ведь она на тот момент сильно заболела и не поднималась с постели. Когда он пришел домой с букетом, женщина сказала, что вот и пришла к нему настоящая популярность, зрители поняли, что ее мальчик заслужил цветы, и начали сами их носить.

Именно в тот период Эсамбаева удостоили звания Народного артиста Киргизской ССР. А позже он стал «народным» еще в семи республиках.

Фронтовые бригады

Когда началась Великая Отечественная, Махмуд одним из первых отправился на фронт в составе ансамбля, чтобы поднимать моральный дух советских бойцов. Его фронтовая эстрадная бригада блистала в госпиталях, на производстве оборонительных сооружений и на передовой. Во время выступления Эсамбаев получил ранение ноги.

Для любого человека вердикт хирурга был бы окончанием карьеры, но не для Махмуда. Его сила воли и настойчивая работа над собой помогли не только справиться с недугом, но и вернуться на сцену.

Вскоре танцору выпали предложения несколько ролей одновременно в Пятигорском театре оперы и балета. А позже Эсамбаев был удостоен награды Ордена Отечественной войны 2-й степени.

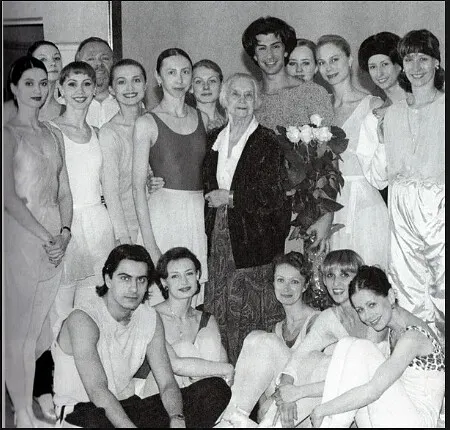

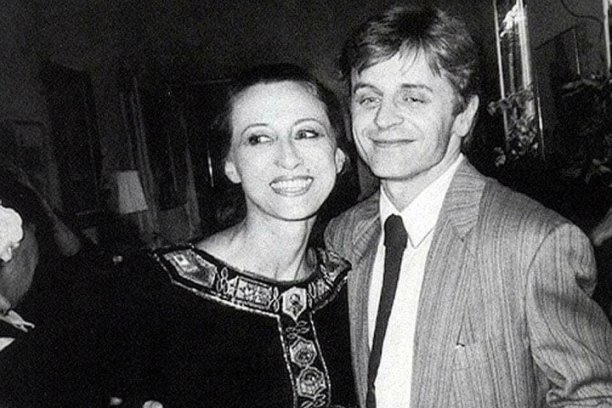

В 1957 году в столице состоялся Всемирный молодежный фестиваль, который принес танцору лидерство в двух номинациях и первые медали. Но самым важным было народное признание и знакомство со знаменитым балетмейстером Большого театра. Тогда великая Галина Уланова сказала, что такие таланты, как Эсамбаев, рождаются один раз в тысячелетие.

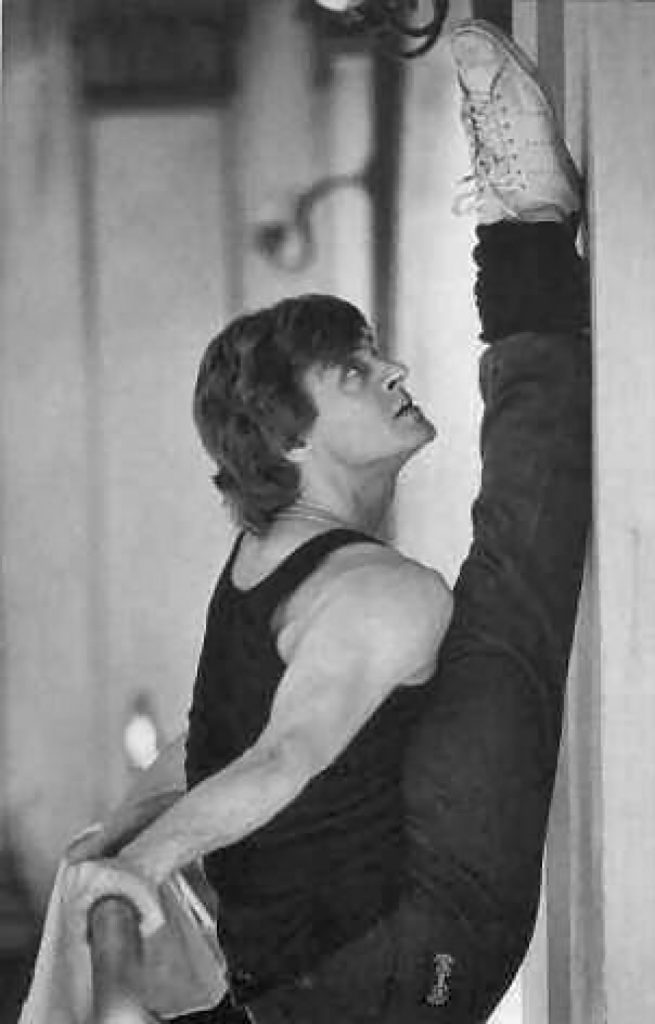

После фестиваля новая звезда балета решает расширить репертуар и начинает профессионально заниматься танцами народов мира. Он понимает, что такой танец необходимо прочувствовать, а только потом исполнить его технически. Душу народа вложить в несколько минут движений.

И на этом поприще талант маэстро засверкал новыми гранями.

Не единожды Махмуд Эсамбаев с успехом выступал за границей.

Он первым в СССР основал собственный коллектив с сольной программой «Танцы народов мира». Возглавлял Международное общество лидеров эстрадного искусства, был почетным академиком Международной Академии танца.

Благодаря ему в Грозном были возведены новый цирк и театр драмы.

В 50-летний юбилей Махмуд Алисултанович был награжден званием Народного артиста СССР, а через десять лет — Героя Социалистического Труда. К 70-летию он получил орден Дружбы, а затем — звезда «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Великий танцор и добрейшей души человек.

Однако не количеством наград ознаменована доля патриарха хореографии, а любовью и признанием благодарных зрителей, жизнь которых он делал красивой и возвышенной, а от этого становился счастливее сам… А о своей второй маме в воспоминаниях он писал: «Она была очень добрым человеком. Мы с ней прожили прекрасную жизнь. Никогда не нуждались в моем отце. Она заменила мне родную мать. Будь они сейчас обе живы, я бы не знал, к кому первой подойти обнять».

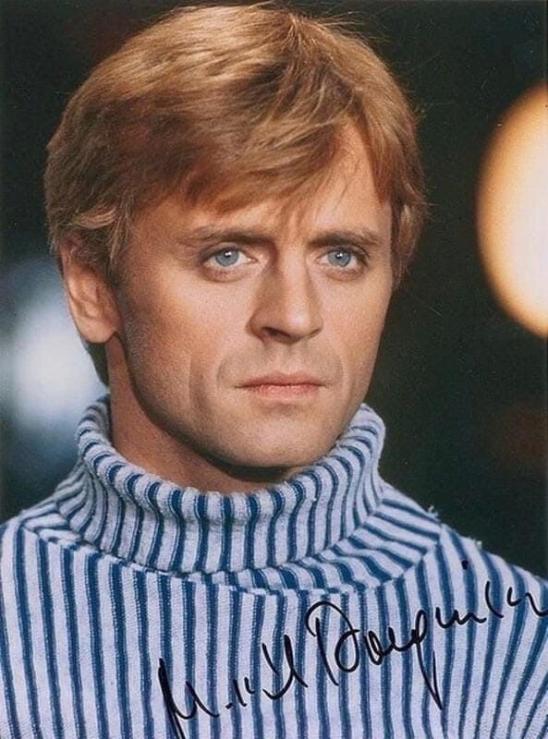

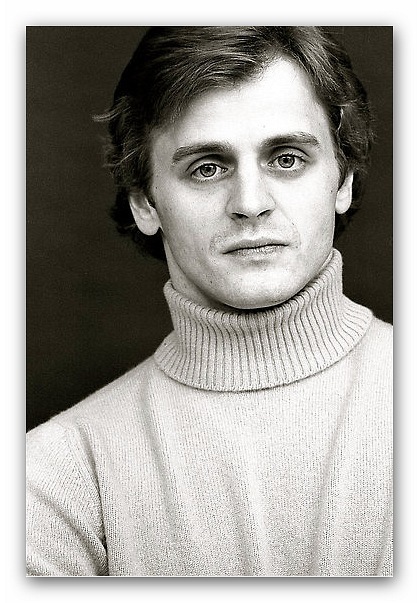

Эсамбаев сводил с ума не только зрителей, но и критиков вместе с членами жюри всевозможных конкурсов. Нравился он и режиссерам художественного кино, которые наперебой звали прославленного артиста сниматься в их проектах.

Кинематографическая биография Махмуда началась в 1961-м, с картины под названием «В мире танца».

В ленте «Земля Санникова» 1973 года ему досталась роль шамана, цель которого, как можно сильнее испугать ключевых персонажей. Всего в фильмографии танцора 13 картин.

Девушки сходили по нему с ума. Высокий (182 см), стройный (65 кг), с талией-мечтой любой модели 47 см, с гордо осанкой и выправкой, он был желанным мужчиной для многих представительниц прекрасного пола.

На протяжении тридцати пяти лет Махмуд Эсамбаев избирался в Верховный Совет, и в качестве депутата пытался помочь всем, кто к нему обращался. При его активном участии строились культурные центры по всей стране.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Махмуд не последовал примеру своего отца, имевшего 11 жен. Он устроил свою личную жизнь один раз и навсегда. Избранницей выдающегося танцора стала доктор Нина Ханумянц, которую он знал с юных лет. Нина была армянкой, и «еврейской маме» не очень нравилась.

Но после того, как она стала бабушкой очаровательной девочки по имении Стелла, Софья Михайловна растаяла, они зажили одной веселой и дружной семьей.

Дочь потом вспоминала, что мама никогда не была публичной персоной, держалась в тени прославленного супруга, но, тем не менее, активно участвуя в его жизни.

Именно она поддерживала все его начинания и идеи, выслушивала и понимала. Она умела безумно радоваться успехам мужа, вовремя подбодрить, найти какие-то нужные слова, быть не просто женой, а и надежным другом. А еще Нина стала потрясающей мамой для своей дочери.

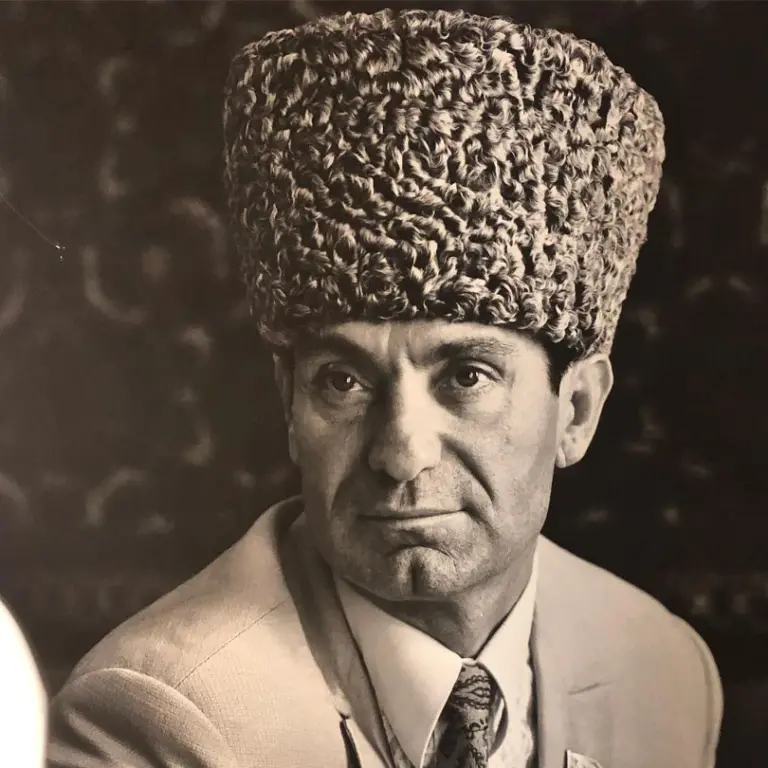

Власти очень ценили Махмуда Эсамбаева. Об истинном отношении к нему говорит то обстоятельство, что танцор единственный в СССР сфотографирован на паспорт в папахе, ему разрешили ее не снимать.

Дочь потом вспоминала, что мама никогда не была публичной персоной, держалась в тени прославленного супруга, но, тем не менее, активно участвуя в его жизни. Именно она поддерживала все его начинания и идеи, выслушивала и понимала. Она умела безумно радоваться успехам мужа, вовремя подбодрить, найти какие-то нужные слова, быть не просто женой, а и надежным другом. А еще Нина стала потрясающей мамой для своей дочери.

Власти очень ценили Махмуда Эсамбаева. Об истинном отношении к нему говорит то обстоятельство, что танцор единственный в СССР сфотографирован на паспорт в папахе, ему разрешили ее не снимать.

За всю свою долгую творческую жизнь танцор получил множество самых разных званий и почетных наград. Он стал Народным артистом СССР, РСФСР, Киргизской ССР, Героем Социалистического Труда, награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Отечественной войны II степени, орденом Дружбы народов и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Имя Махмуда Эсамбаева присвоено астероиду 4195, который открыл Л.Черных 19 сентября 1982 года.

Инет