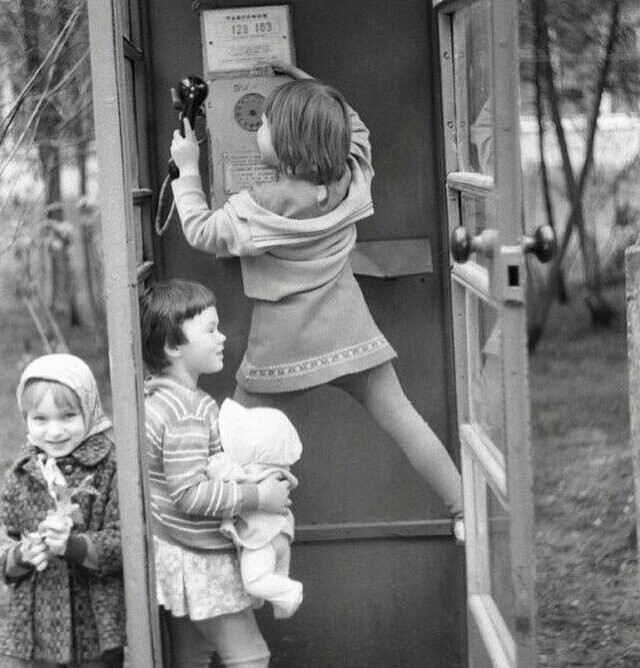

«Умоляю, дайте две копейки!

Нужно срочно в детство позвонить.

Подскажите в прошлое лазейку…

Тянет в детство сердце как магнит.

Дайте позвонить. Хочу услышать

Голос мамы, что зовёт домой..

Где духовка пирожками дышит,

И пельмени лепим всей семьей.

Там, где папа чистит белым снегом

Все ковры в субботу во дворе…

Где ходили мы в поход с ночлегом

И где вкусный ужин на костре.

Там, где ссора забывалась сразу.

Где умели искренне дружить.

В наказанье в угол за проказу…

Папа щурясь ремешком грозит…

Там, где фантик под стеклом секретик,

Где играли в прятки и хоккей,

Где в селе рыбалка на рассвете…

Булка с маслом маффина вкусней!

Где кораблик у мечты бумажной

И вкусней пломбир и эскимо.

Корку хлеба грыз, конечно, каждый

Пока нёс горяченьким домой…

Где качели в небо уносили,

Где хотелось верить в чудеса..

Где соседи очень дружно жили

И была из мяса колбаса!

Там, где газировка лучше пепси,

И гитара собирала в круг.

День рождения отмечали вместе

И был верным и надёжным друг.

Я прошу вас, срочно дайте двушку!

Умоляю, сжальтесь надо мной,

Мне так в детство дозвониться нужно…

Пообщаться по душам с собой…»

А. Дементьев