,,Я грущу, несмотря на то, что в личной жизни я, должно быть, очень счастливый человек. Но ведь этого мало. Я грущу о скромности, о мудрости, о хорошем вкусе и хотя бы об элементарной культуре во всём, в том числе и в человеческих отношениях. Этого нет вокруг, и это меня очень пугает. За это надо неистово бороться и ещё за честность и прямоту».

(Константин Паустовский, из письма Г.Л. Эйхлеру, 24 января 1937 г.)

* * *

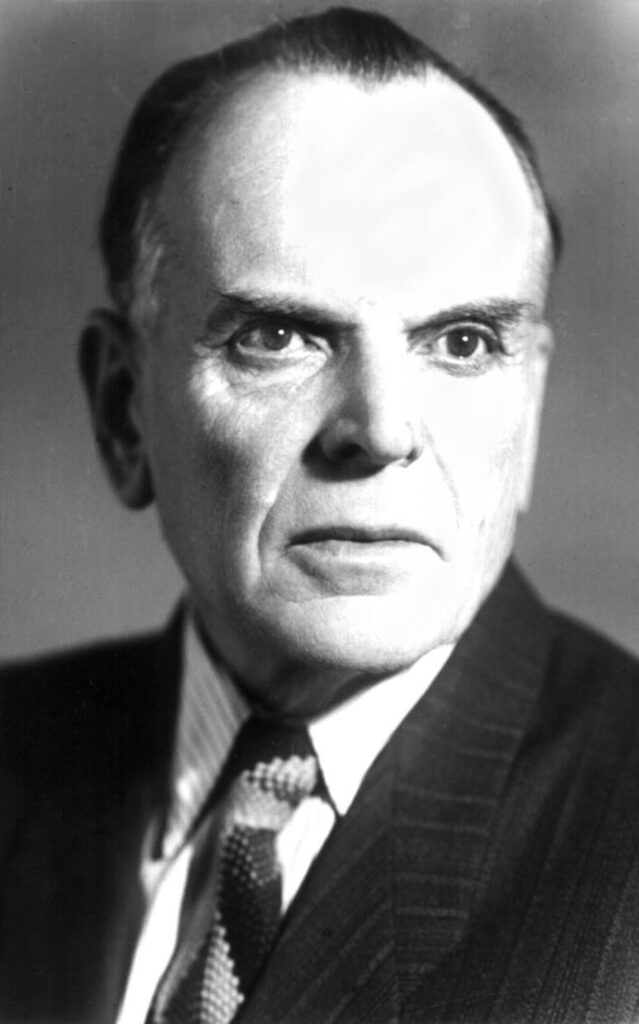

Паустовский входил в ялтинскую кофейню в кепке и промокшем плаще, щурясь, протирал очки, а за его именем в воображении людей — и тех, кто шел ему навстречу по набережной, и тех, кто прятался от дождя в этом кафе, — уже стоял легендарный, не подвластный удару смерти образ писателя и человека, дерзнувшего в своей жизни и сочинениях всегда оставаться на стороне добра, справедливости и надежды.

В хаосе изломанного войнами, разрухой, голодом времени, в толпах ничем не приметных людей он находил то, что позволяет человеку сохранять достоинство, веру и силы для борьбы. И в этом упрямом отборе художника прежде всего было желание сделать достоянием всех то самое драгоценное, что должно оставаться и остается в иных людях, какие бы испытания ни выпадали на их долю.

Своим неторопливым повествованием, где всякая мелочь, каждое описание проникнуто ясным человеческим взором, Паустовский как бы заставлял читателя оглянуться на мир, на время, на людей, на себя. Легенда о Паустовском задолго до его смерти была настолько значительна и властна, что постепенно поглощала и ежедневные будничные события его жизни, придавая им особое значение и смысл. Казалось, Паустовский был знаменитее самого себя.

В представлении людей он был больше, необыкновеннее и, наверное, загадочнее, чем на самом деле. Когда в том же кафе на набережной Ялты кто-то из официанток, не удержавшись, сообщал своим клиентам его имя, указывая туда, где он сидел, люди, забыв приличие, поворачивались с такими распахнутыми вовсю глазами, точно им надлежало взглядом охватить гору.

Сутулая фигура сидящего за столом маленького сухощавого человека едва ли могла занять один уголок этого жадного охватывающего взгляда. Смерть не отняла ни единого слова из того, что составляет вместе со всеми сочинениями легенду Паустовского.

Он остался в своем лирическом герое в памяти людей и во множестве добрых земных дел. Но с ним ушло то, что было самым удивительным для современников, неповторимое живое единство несовместимых черт: глубокой человеческой доброты и несгибаемой воли, старческой фигуры и безупречной элегантности, флотской тельняшки и профессорских очков.

В любом пересказе все это распадается на слова, на примеры и тотчас теряет то огромное обаяние, которым сразу же покорял Паустовский.

* * *

Та особенная, упрямая определенность, которая есть в отборе материала, событий и самих слов писателя, была ощутима и в поведении, и просто во внешнем облике Паустовского. Всегда подтянутый и, несмотря на годы, какой-то юношески свежий, он производил впечатление человека, что называется, в приподнятом расположении духа.

Притом далеко не во всех случаях настроение было праздничным и лучезарным, но ощущение внутреннего накала, темперамента оставались неизменно. Обостренное внимание ко всему окружающему, постоянная внутренняя собранность, вечные преодоления недомоганий, усталости и житейских невзгод скрывались за каждым движением Паустовского.

Вопреки завидной репутации любимца, баловня судьбы Паустовскому все, и сама эта судьба, давалось трудно. Человек крайне вспыльчивый, мгновенно увлекающийся, он скорее находился в какой-то постоянной борьбе с самим собой и с тем, что в данный момент предъявлял ему ход событий. Но борьба эта шла в том единственном направлении, которое определяло всю жизнь и творчество Константина Георгиевича.

Он резко, подчеркнуто ясно не принимал все пошлое, злое, связанное с насилием, хамством или невежеством. И так же настойчиво и твердо, наперекор всему, поддерживал и утверждал все, что имело доброе человеческое начало.

Я говорю теперь не только о выступлениях и высказываниях, которые были посвящены каким-то значительным явлениям, а просто о повседневности, о том, что можно было уловить в сказанной между прочим фразе, невольно мелькнувшей улыбке. Покойно сидя в плетеной качалке среди неторопливо беседующих обитателей дома, Паустовский оставался верен своим взглядам.

Он доброжелательно слушал всех, смеялся, сам рассказывал множество веселых, пронизанных чисто одесской иронией и наблюдательностью историй, но никогда ни одного дорогого для себя имени Паустовский не давал упомянуть всуе или для красного словца.

В таком случае мгновенно следовала резкая реплика или рассказ «к слову», которым он немедленно объяснял свое отношение к названному лицу…

И горе нахалу, который, не поняв мирного предупреждения, продолжал разглагольствовать в прежнем тоне. Оставаясь в той же свободной позе, Паустовский превращался в камень. Все его черты становились острыми и жесткими, ветвистые жилки на висках разбухали, взгляд опускался в нижний ободок очков, голос делался глухим, слова тяжелыми. В такие минуты он говорил медленно и безжалостно, уже не заботясь о том, что из этого произойдет. Говорил все до конца, называя вещи своими именами.

* * *

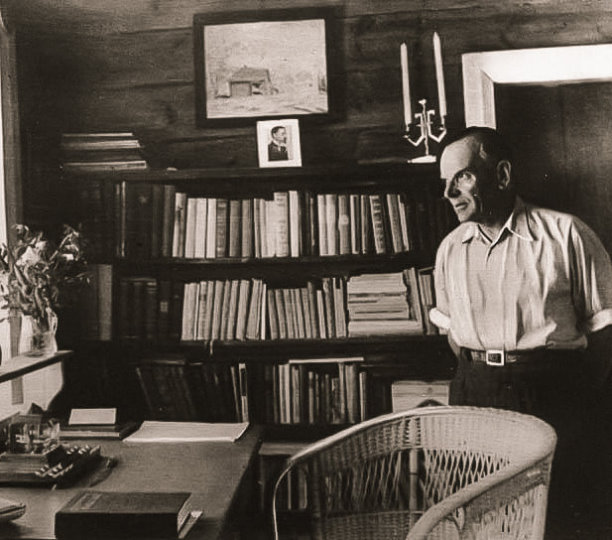

Где бы, хотя на время, ни появлялись Паустовские, будь то сруб на окраине Тарусы, тесная квартира Котельнического небоскреба или номер писательского Дома творчества в Ялте, вместе с ними с первым принесенным из машины чемоданом поселялось какое-то особое настроение.

И, пожалуй, самым простым, вернее — самым заметным признаком того особого уклада жизни, который отличал эту семью от всех других, были цветы и всяческие растения. Они стояли всюду, в любом пригодном сосуде или горшке, и появлялись нечаянно, словно сами собой, как появляются в жилище предметы первой необходимости.

Когда в Ялте к приезду новых хозяев дежурные только еще готовили номер, среди нагромождения отодвинутой от стен мебели уже стояли какие-нибудь цветы. Неизвестно кем принесенные, они путешествовали в хаосе уборки со стола на стол, но с этого момента и до тех самых пор, пока Паустовские не уезжали в Москву, зеленые жильцы оставались в доме всегда.

Притом диковинные редкости из оранжерейных теплиц не имели никакого преимущества перед кривыми стебельками, только вчера появившимися где-то на склонах окрестных холмов. Не было случая, чтобы хозяин не заметил самого скромного букета, всунутого кем-то в одну из многочисленных банок.

Когда силы позволяли Паустовскому гулять и мы отправлялись бродить по каменистым тропинкам, или уезжали на лесные поляны Ай-Петри, или спускались к берегу моря, отыскивая безлюдные уголки, всюду окружавшие нас растения — деревья, водоросли, травы, кусты — оказывались его давнишними знакомыми.

Он не только узнавал и отличал их по листам и обломкам коры, но во всех подробностях знал жизнь и особенности каждого. Для Паустовского были открыты связи этого безмолвного мира с судьбами людей, их характерами, бытом, историей.

Он как-то особенно ясно ощущал глубокую взаимозависимость всего сущего на земле. Поэтому он был особенно точен во всякой мелочи и всякая мелочь могла служить для него знаком целого сложившегося явления.

* * *

Паустовский лучше всех окружающих знал, как дорожает с каждым днем время и как все явственнее не умещается в его рамки то, что хочется, что необходимо написать. Никто бы и не смог осудить его за поспешность, за стремление сохранить для работы силы или лишний спокойный час.

Однако ни знания, ни слава, ни опыт, ни возраст не могли заслонить от него реального течения жизни со всеми ее ежедневными радостями и тревогами. Он не торопил тех, кто приходил к нему «излить душу», не уставал узнавать, искать, смотреть и восхищаться.

Он обладал поразительно живой, почти детской по своей легкости и конкретности фантазией. Мгновенно вспыхивающее воображение каким-то образом уживалось в нем рядом с требовательностью, строгостью, с умением высекать из всего разоблачающую искру иронии.

Фантазия служила ему проводником в прошлое, воскрешая образы и подробности давно минувших событий, она же без малейшего усилия соединяла самые реальные и самые далекие, казалось бы, несовместимые ощущения и понятия.

Паустовский помнил и цитировал невероятное количество строк из самых разных по времени и направлениям поэтов. Однако знание классических образцов никак не притупило в нем живого ощущения каждого нового слова. Казалось, он открыл мир поэзии только вчера и сегодня со всею страстью упивается этим новым открытием.

Какие-нибудь только что услышанные понравившиеся стихи Паустовский, точно гимназистка, просил «переписать», а потом сам аккуратно перепечатывал их на отдельный лист и прятал в стол.

Великолепно зная людей, Паустовский тотчас отличал пустые слова от искренних и серьезных. Но у него всегда хватало терпения и любопытства на то, чтобы не сбить собеседника и дать ему выпутаться из дебрей застенчивости или невольной лжи.

Оказавшись наедине с Константином Георгиевичем, хотелось рассказать и то, и это, и все самое важное, самое трудно передаваемое. Его внимательный, мгновенно реагирующий на каждую подробность взгляд, вздрагивающие мимолетной улыбкой губы, добрые морщинки у глаз — все жило вместе с вашим рассказом, точно фиксируя и события, о которых шла речь, и ваше волнение, и то, что оставалось за словами.

Он тратил часы на разглядывание дырявой военной карты, которую мальчишки притащили с берега моря… Размытые следы чернильного карандаша что-то говорили ему о минувших боях… А на самом деле ни сил, ни времени уже не было.

(А.Баталов).

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.