Бывает летом пора: полынь пахнет так, что сдуреть можно. Особенно почему-то ночами. Луна светит тихо. Неспокойно на душе, томительно. И думается в такие огромные, светлые, ядовитые ночи вольно, дерзко, сладко. Это даже — не думается, что-то другое: чудится, ждется, что ли. Притаишься где-нибудь на задах огородов, в лопухах, — сердце замирает от необъяснимой тайной радости. Жалко, мало у нас в жизни таких ночей.

Одна такая ночь запомнилась мне на всю жизнь.

Было мне лет двенадцать. Сидел я в огороде, обхватив руками колени, упорно, до слез смотрел на луну. Вдруг услышал: кто-то невдалеке тихо плачет.

Я оглянулся и увидел старика Нечая, соседа нашего.

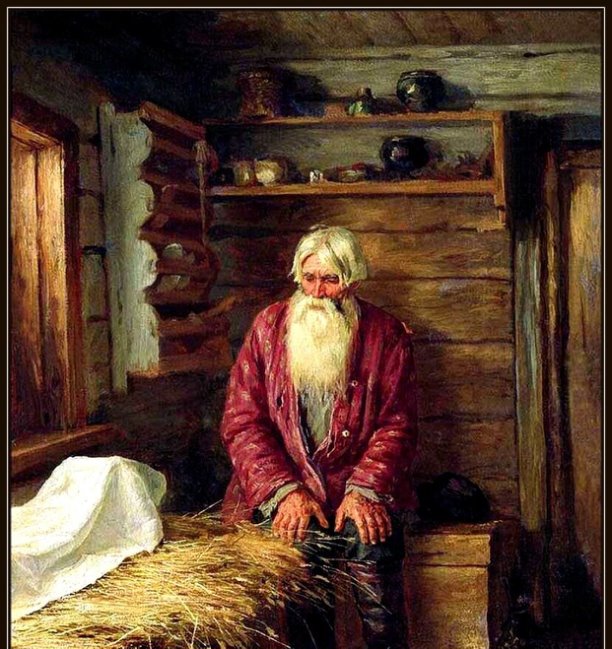

Это он шел, маленький, худой, в длинной холщовой рубахе. Плакал и что-то бормотал неразборчиво.

У дедушки Нечаева три дня назад умерла жена, тихая, безответная старушка. Жили они вдвоем, дети разъехались.

Старушка Нечаева, бабка Нечаиха, жила незаметно и умерла незаметно. Узнали поутру: «Нечаиха-то… гляди-ко, сердешная», — сказали люди. Вырыли могилку, опустили бабку Нечаиху, зарыли — и все. Я забыл сейчас, как она выглядела. Ходила по ограде, созывала кур: «Цып-цып-цып». Ни с кем не ругалась, не заполошничала по деревне. Была — и нету, ушла.

…Узнал я в ту светлую, хорошую ночь, как тяжко бывает одинокому человеку. Даже когда так прекрасно вокруг, и такая теплая, родная земля, и совсем не страшно на ней.

Я притаился.

Длинная, ниже колен, рубаха старика ослепительно белела под луной. Он шел медленно, вытирал широким рукавом глаза. Мне его было хорошо видно. Он сел неподалеку.

— Ничо… счас маленько уймусь… мирно побеседуем, — тихо говорил старик и все не мог унять слезы.

— Третий день маюсь — не знаю, куда себя деть. Руки опустились… хошь што делай.

Помаленьку он успокоился.

— Шибко горько, Парасковья: пошто напоследок-то ничо не сказала? Обиду, што ль, затаила какую? Сказала бы — и то легше. А то-думай теперь… Охо-хо… — Помолчал. — Ну, обмыли тебя, нарядили — все, как у добрых людей. Кум Сергей гроб сколотил. Поплакали, Народу, правда, не шибко много было. Кутью варили.

А положили тебя с краешку, возле Давыдовны. Место хорошее, сухое. Я и себе там приглядел. Не знаю вот, што теперь одному-то делать? Может, уж заколотить избенку да к Петьке уехать?.. Опасно: он сам ничо бы, да бабенка-то у его… сама знаешь: и сказать не скажет, а кусок в горле застрянет. Вот беда-то!.. Чего посоветуешь?

Молчание.

Я струсил. Я ждал, вот-вот заговорит бабка Нечаиха своим ласковым, терпеливым голосом.

— Вот гадаю, — продолжал дед Нечай, — куда приткнуться? Прям хошь петлю накидывай. А это вчерашней ночью здремнул маленько, вижу: ты вроде идешь по ограде, яички в сите несешь. Я пригляделся, а это не яички, и цыпляты живые, маленькие ишо, И ты вроде начала их по одному исть. Ешь да ишо прихваливаешь… Страсть господня!

Проснулся… Хотел тебя разбудить, а забыл, что тебя нету. Парасковьюшка… язви тя в душу!.. — Дед Нечай опять заплакал. Громко. Меня мороз по коже продрал — завыл как-то, как-то застонал протяжно: — Э-э-э… у-у… Ушла?.. А не подумала: куда я теперь? Хошь бы сказала: я бы доктора из города привез… вылечиваются люди. А то ни слова, ни полслова — вытянулась! Так и я сумею…

— Нечай высморкался, вытер слезы, вздохнул. — Чижало там, Парасковьюшка? Охота, поди, сюда? Снишься-то. Снись хошь почаще… только нормально. А то цыпляты какие-то… черт те чего.

А тут… — Нечай заговорил шепотом, я половину не расслышал, — Грешным делом хотел уж… А чего? Бывает, закапывают, я слыхал. Закопали бабу в Краюшкино… стонала. Выкопали… Эти две ночи ходил, слушал: вроде тихо. А то уж хотел… Сон, говорят, наваливается какой-то страшенный — и все думают, што помер человек, а он не помер, а — сонный…

Тут мне совсем жутко стало, Я ползком — да из огорода. Прибежал к деду своему, рассказал все. Дед оделся, и мы пошли с ним на зады.

— Он сам с собой или вроде как с ней разговаривает? — расспрашивал дед.

— С ей. Советуется, как теперь быть…

— Тронется ишо, козел старый. Правда пойдет выкопает. Может, пьяный?

— Нет, он пьяный поет и про бога рассказывает. — Я знал это.

Нечай, заслышав наши шаги, замолчал.

— Кто тут? — строго спросил дед.

Нечай долго не отвечал.

— Кто здесь, я спрашиваю?

— А чего тебе?

— Ты, Нечай?

— Но…

Мы подошли. Дедушка Нечай сидел, по-татарски скрестив ноги, смотрел снизу на нас — был очень недоволен.

— А ишо кто тут был?

— Иде?

— Тут… Я слышал, ты с кем-то разговаривал.

— Не твое дело.

— Я вот счас возьму палку хорошую и погоню домой, чтоб бежал и не оглядывался.

Старый человек, а с ума сходишь… Не стыдно?

— Я говорю с ей и никому не мешаю.

— С кем говоришь? Нету ее, не с кем говорить! Помер человек — в земле.

— Она разговаривает со мной, я слышу, — упрямился Нечай.

— И нечего нам мешать.

Ходют тут, подслушивают…

— Ну-ка, пошли, — Дед легко поднял Нечая с земли.

— Пойдем ко мне, у меня бутылка самогонки есть, счас выпьем — полегчает.

Дедушка Нечай не противился.

— Чижало, кум, — силов нету.

Он шел впереди, спотыкался и все вытирал рукавом слезы.

Я смотрел сзади на него, маленького, убитого горем, и тоже плакал — неслышно, чтоб дед подзатыльника не дал. Жалко было дедушку Нечая.

— А кому легко? — успокаивал дед.

— Кому же легко родного человека в землю зарывать? Дак если бы все ложились с ими рядом от горя, што было бы? Мне уж теперь сколько раз надо бы ложиться? Терпи. Скрепись и терпи.

— Жалко.

— Конешно, жалко… кто говорит. Но вить ничем теперь не поможешь. Изведешься, и все. И сам ноги протянешь. Терпи.

— Вроде соображаю, а… запеклось вот здесь все — ничем не размочишь. Уж пробовал — пил: не берет.

— Возьмет. Петька-то чего не приехал? Ну, тем вроде далеко, а этот-то?..

— В командировку уехал. Ох, чижало, кум!.. Сроду не думал…

— Мы всегда так: живет человек — вроде так и надо. А помрет — жалко. Но с ума от горя сходить — это тоже… дурость.

Не было для меня в эту минуту ни ясной, тихой ночи, ни мыслей никаких, и радость непонятная, светлая умерла.

Горе маленького старика заслонило прекрасный мир. Только помню; все так же резко, горько пахло полынью.

Дед оставил Нечая у нас.

Они легли ни полу, накрылись тулупом.

— Я тебе одну историю расскажу, — негромко стал рассказывать мой дед.

— Ты вот не воевал — не знаешь, как там было… Там, брат… похуже дела были. Вот какая история: я санитаром служил, раненых в тыл отвозили. Едем раз. А студебеккер наш битком набитый. Стонают, просют потише…

А шофер, Миколай Игринев, годок мне, и так уж старается поровней ехать, медлить шибко тоже нельзя: отступаем, Ну, подъезжаем к одному развилку, впереди легковуха. Офицер машет: стой, мол.

А у нас приказ строго-настрого: не останавливаться, хоть сам черт с рогами останавливай. Оно правильно: там сколько ишо их, сердешных, лежат, ждут. Да хоть бы наступали, а то отступаем. Ну, проехали, Легковуха обгоняет нас, офицер поперек дороги — с наганом.

Делать нечего, остановились. Оказалось, офицер у их чижалораненый, а им надо в другую сторону. Ну, мы с тем офицером, который наганом-то махал, кое-как втиснули в кузов раненого, Миколай в кабинке сидел: с им там тоже капитан был — совсем тоже плохой, почесть лежал; Миколай-то одной рукой придерживал его, другой рулил. Ну, уместились кое-как.

А тот, какого подсадили-то, часует, бедный. Голова в крове, все позасохло. Подумал ишо тогда: не довезем. А парень молодой, лейтенант, только бриться, наверно, начал. Я голову его на коленки к себе взял — хоть поддержать маленько, да кого там!.. Доехали до госпиталя, стали снимать раненых…

— Дед крякнул, помолчал. Закурил, — Миколай тоже стал помогать… Помогать… Подал я ему лейтенанта-то… «Все, говорю, кончился». А Миколай посмотрел на лейтенанта, в лицо-то… Кхэх…

— Опять молчание. Долго молчали.

— Неужто сын? — тихо спросил дед Нечай.

— Сын.

— Ох ты, господи!

— Кхм… — Мой дед швыркнул носом. Затянулся вчастую раз пять подряд.

— А потом-то што?

— Схоронили… Командир Миколаю отпуск на неделю домой дал. Ездил. А жене не сказал, што сына схоронил. Документы да ордена спрятал, пожил неделю и уехал.

— Пошто не сказал-то?

— Скажи!.. Так хоть какая-то надежа есть — без вести и без вести, а так… совсем.

Не мог сказать. Сколько раз, говорит, хотел и не мог.

— Господи, господи, — опять вздохнул дед Нечай.

— Сам-то хоть живой остался?

— Микола? Не знаю, нас раскидало потом по разным местам… Вот какая история. Сына! — легко сказать. Да молодого такого…

Старики замолчали.

В окна все лился и лился мертвый торжественный свет луны. Сияет!.. Радость ли, горе ли тут — сияет!

/Василий Шукшин, «Горе»/