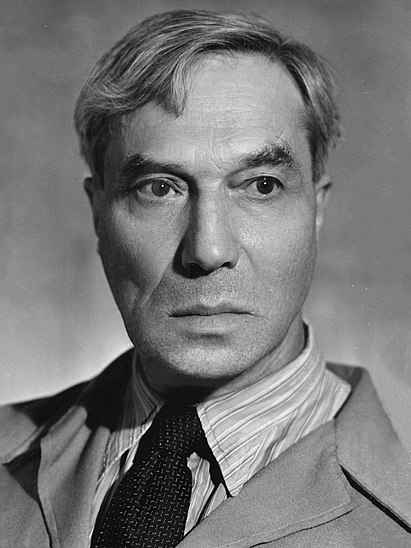

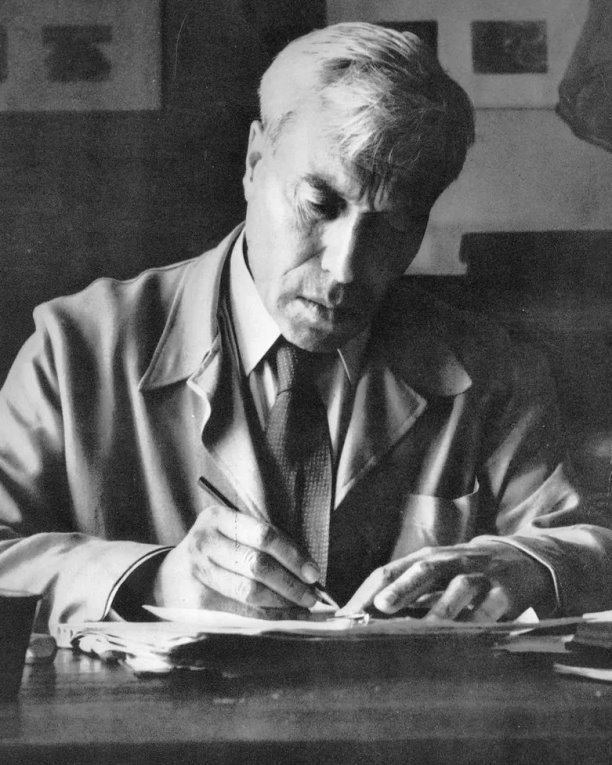

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ДЕМЕНТЬЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛЛЕ АХМАДУЛИНОЙ

Вы знаете, я очень люблю красивых людей. Вот когда смотришь на человека, который красив и осанкой, и лицом, и походкой, движениями, и голосом, и глазами, и манерой говорить — это всегда впечатляет.

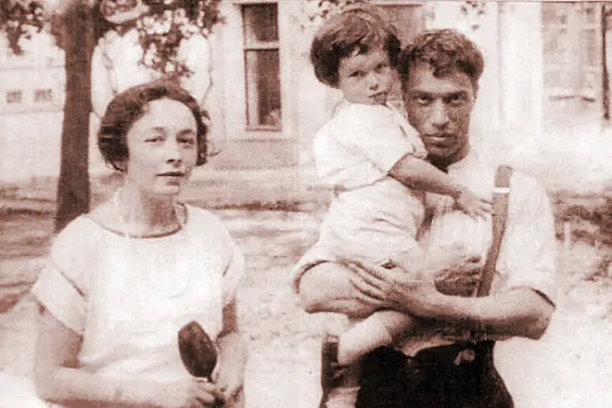

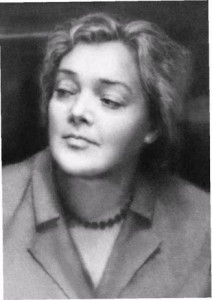

Беллу бог наградил очень щедро, она была красива во всем. И внутренне, и внешне, и как женщина. И когда она читала стихи — это было такое завораживающее действо. И бог наградил ее щедро, потому что дал талант поэтический. Она на мой взгляд, она вся наша золотой классики, 19 век, она оттуда, хотя ее поэзия очень современна, хотя ее стиль, ее манера разговаривать в поэзии, ее манера пользоваться образами, метафорами абсолютно современна. И тем не менее, я все время угадываю в ней это начало, начало нашей классической, той великой поэзии от Пушкина, которая прошла через Лермонтова, Тютчева и дальше. И вот это удивительное было сочетание.

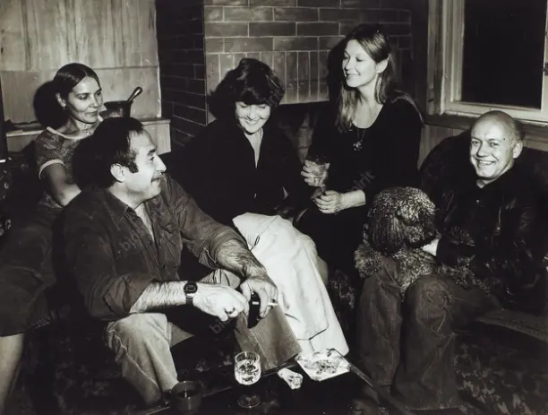

Мы не дружили. Я не могу сказать, что мы были дружны, просто мы с Беллой относились друг к другу с симпатией, уважали друг друга как коллеги. Редко встречались. Потому что в то время, когда восходили шестидесятники на гребне Политехнического, на площадях и на стадионах, я тогда жил в Твери, в провинции, и я приехал в Москву, вернувшись из своей юности, когда они определились, когда уже сказали может быть самые главные слова, которые ждали. И Белла умела говорить настолько проникновенно, она была совершенно другой по отношению к тем поэтам, с которыми она дружила.

Она была женщина — это понятно. Она была другой потому, что она была какой-то в себя устремленной. Когда она читала стихи, когда с ней разговариваешь, когда общаешься, она как бы с тобой, она как бы с читателями своими и со слушателями, которые сидят в зале, и в то же время в себе. Вот это удивительное ощущение того, что она все время в себе, она что-то ищет, она что-то ждет.

Она читает стихи и в то же время чувствуешь по ее глазам, поднятой и запрокинутой голове чувствуешь, что она где-то там. Наверное так и должно быть, потому что она была поэтом, который переживал каждую строчку заново, все время заново.

Чтение одних и тех же стихов бывало разным. То есть ни с кем не спутаешь, конечно, Белла Ахмадулина, но это разное.

Она как бы входила заново. То, что в ту воду, ту драгоценную золотую воду, которую называют поэзией, она входила заново, хотя нельзя войти в реку дважды.

Она входила, это была другая река, другое золото, другой блеск, другое волнение, другая волна.

Она человек удивительный совершенно была.

Я помню, что как-то мы были в Большом театре, то ли был вечер какой-то, то ли был спектакль, я сейчас не помню, это было давно, и я спустился в антракт в буфет, и подошла Белла и говорит: «Андрюш, давай выпьем коньяку». Я говорю: «Давай».

Знаете, все в ней было удивительно совершенно. Просто у человека было настроение такое, что-то вспомнилось, что-то хотелось, может погрустить хотелось.

Я думаю, что лучше всего о ней говорят ее стихи.

«Не добела раскалена, и все-таки уже белеет ночь над Невою.

Ум болеет тоской и негой молодой.

Когда о купол золотой луч разобьется предрассветный

и лето входит в Летний сад, каких наград, каких услад

иных просить у жизни этой?»

Я читаю наизусть, поэтому я чуть-чуть запнулся. Вы понимаете, каких услад просить, каких наград. Бог, жизнь, природа ей все дали. Они дали ей это все, что она все время хотела еще, еще и еще. Ни славы, ни наград. Имеются в виду награды другие — человеческие награды.

Потому что в другом стихотворении она пишет, посвященном Андрею Вознесенскому:

«Ремесло наши души свело, заклеймило звездой голубою. Я любила значенье свое лишь в связи и в соседстве с тобою. Несказанно была хороша только тем, что в первейшем сиротстве бескорыстно умела душа хлопотать о твоем превосходстве».

Вот какое удивительное отношение к друзьям. Неслучайно одна из ее книг называется «Друзей моих прекрасные черты».

Удивительное отношение к друзьям.

Она умела дружить, и они отвечали той же самой дружбой проникновенной, верной, высокой.

Не хочется верить, что ее нет, хочется думать о том, что пройдут годы, десятилетия, ее будут так же читать, так же восторгаться, кто придет потом.

Вы знаете, вот сейчас молодежь мало читает стихов, мало читает книг, не вся молодежь, но большая часть, а может просто большая часть молодежи читает мало. Я это чувствую по встречам, по разговорам. Всякое бывает. Мне хочется, чтобы они открывали для себя, те будущие, которые придут потом, которым сейчас может 2, 4, 5, 6 лет, чтобы они открывали для себя Беллу Ахмадулину так, как мы ее открывали для себя. Даже мы когда сидели в зале, на сцене вместе с ней, как мы ее открывали. Пусть они ее открывают через книги, которые она нам оставила.

Мне тяжело говорить о том, что она была, потому что трудно представить. Удивительное мистическое совпадение: я вчера открыл книжный шкаф, у меня много в кабинете дома, просто открыл шкаф, стал на выбор смотреть книги, подаренные мне, и вдруг нашел книгу Беллы с ее трогательной надписью, и я вспомнил, когда это было написано — это было написано давно. И я вспомнил, вдруг на другой день после того, как я посидел с этой книгой, почитал стихи, взгрустнул, и вдруг на другой день мне звонят и говорят — умерла Белла Ахмадулина. Это невероятно было услышать. Это невероятно было услышать после того, как я сидел и ее стихами, когда я вспоминал ее лицо, ее улыбку, ее глаза.

Она была очень ранимым человеком, очень нежным, очень тонким. Такие люди не рождаются часто, не просто потому, что она была невероятно талантлива, а просто потому, что она была так организована, духовно организована. И это нечасто бывает.

И в то же время я скажу, однажды ее слышала выступление, когда дело коснулось позиции, это было в Доме литераторов, мы были на каком-то вечере, и кто-то выступил, начал хулить человека, который подвергся гонениям за то, что он говорил правду. И как Белла вспылила, и как она дала отповедь коллеге своему, и как она говорила, в ней было столько смелости, мужества, твердости, столько такого мужского характера.

Я поразился, потому что я привык видеть Беллу такой улыбчивой, такой потусторонней, такой ушедшей куда-то туда, в далекие миры, где-то она летает и вдруг она оказалась сегодняшней, земной, вот так надо сказать, потому что она должна сказать.

Она подписывала письма, когда надо было защитить тех, кого изгоняли из союза несправедливо, кто должен был уехать, кто преследовали, и она не боялась поддерживать их, ничего не боялась.

Вообще это присуще только настоящим людям с высокой душой, настоящим талантливым людям, потому что талантливой человек, он независтлив, он добр и он справедлив.

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ДЕМЕНТЬЕВ