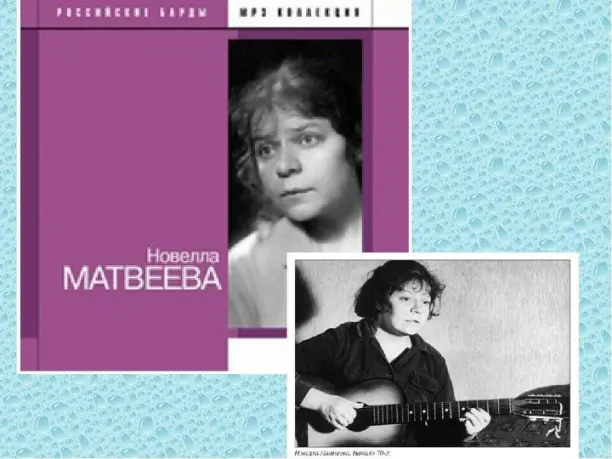

Нас как будто подменили. Интервью с Новеллой Матвеевой

«Литературная Россия», 2005

Новелла Матвеева: «Верить в то, что в России будет лучше — это наша обязанность»

«Расстраивает — значит, не искусство. Руки у людей опускаются? — значит, не искусство. Радует? — значит, искусство».

Новелла Матвеева

«Мы — поколение детей войны, поколение, не успевшее на войну», — так говорил о шестидесятниках Юрий Назаров. Новелла Матвеева говорила о своем детстве: «Я была очень взрослой, когда была маленькой…».

Много ли радости было в жизни этого поколения? Военное детство, голодные послевоенные годы. И огромное желание радоваться, выплеснутое в хрущевскую оттепель. Проходит время, но ничего подобного солнечному протуберанцу шестидесятых, не было, и нет.

Тарковский и Высоцкий, Шукшин и Окуджава, Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, Ахмадулина и Казакова, и еще многие. Они стали властителями умов, собирали большие залы.

Новелла Матвеева всегда была отдельно. Ее не представить выступающей на стадионе. Страна «Дельфиния», гриновская романтика дальних странствий. Корней Чуковский называл ее «уходящая». В ней есть загадка. Несколько поколений пели ее песни — на кухнях, собравшись в кругу друзей. В каждой — волшебство родом из детства и светлячок чистоты душевной. Как пережить суровые времена?

…Светляк сверкнул в росе, как быстрой мысли миг,

И где-то задрожал прохладный голос птицы…

Это она написала в девять лет! Расслышав, что голос птицы прохладный…

Когда в войну от авитаминоза едва не ослепла, книги стали спасением. Отец, работавший в военном госпитале, устроил ее туда, что ее и спасло. Там ей давали сырую морковь, и глаза настолько открылись, что она смогла читать. Читала «Гекльберри Финна», «Тома Сойера». Кроме Твена в числе любимых — Пушкин, Жуковский, Сервантес, Диккенс, Шекспир.

Первая пластинка Новеллы Матвеевой появилась в 1966 году. Это была первая в Советском Союзе пластинка с авторскими песнями. Там была и «Девушка из харчевни», песня, вышедшая далеко за пределы поющей интеллигенции, та самая, » о гвоздике».

Прошло много лет, недавно вышли в свет четыре компакт диска с ее песнями, сборники ее стихов. Но по-прежнему она — отдельная, сравнить ее поэзию не с чем. Как сравнить сказку, которая даже и не сказка, потому что она реальней суровой прагматики жизни.

Кто она, эта загадка? Откуда столько света и радости? Александр Городницкий считал, что только очень счастливый человек способен так писать. И поразился ее простому быту. Но быт ее не касался. Она никогда не жаловалась. Только в одном стихотворении как-то мельком заметила: «Шум повседневности, обидный для меня…»

Кто она, откуда? Откуда эти ее дальние дороги и моря? Возможно, дух Пушкина присутствовал при ее рождении как поэта, недаром же она родилась в Царском селе. Среди ее предков были музыканты и крестьяне, поэты и моряки, скрипичный мастер и даже корабельный фельдшер.

— Вас относят к шестидесятникам. Что это было за время?

— Там было много хорошего. Но я была и тогда немножко отдельно от всех. Вообще-то слово «шестидесятники» в последствии придумала я. Известно, что были шестидесятники в девятнадцатом веке. Это были тогдашние демократы, которые так и назывались. А в наше время никто их так не называл, пока я всех нас, живших и действовавших в 60-е, так не назвала в статье, опубликованной альманахе «Поэзия» примерно во второй половине восьмидесятых. К сожалению, кто-то в редакции взял это слово в кавычки, и получилось, будто бы я кого-то цитирую.

— Время ярких личностей. Кто вам запомнился из тех времен?

— Я встречалась с Маршаком, с Чуковским, с Ашотом Граши, которого я переводила. С поэтом Николаем Старшиновым мы были не только друзьями, но одно время даже соседями. Мы с мужем жили на Малой Грузинской в том же доме, где и Старшинов. Мы — на третьем этаже, а он этажа на два выше. Ходили друг к другу в гости. Он печатал меня и Ивана Семеновича Киуру, моего мужа, которого не очень то жаловали. Старшинов и Геннадий Красников (между прочим, тоже хороший поэт) воевали за то, чтобы там проходили не только мои стихи (мои, кажется, без боя проходили), но и стихи Ивана Киуру.

— А интересные эпизоды были?

— Мне рассказывали, что Корней Иванович, когда прочитал мое стихотворение «Солнечный зайчик», от радости он будто бы прыгал через стул. Сколько раз, не знаю.

— Когда вы узнали, что вас поет вся страна?

— Разве вся страна?

— В семидесятые, восьмидесятые годы на бардовских слетах были очень популярны ваши песни. Вы сейчас с бардами встречаетесь?

— В своей массе они меня недолюбливают. Будто я что-то у них отняла, такое впечатление.

— …может быть, талант?

— … хотя я не люблю слово барды. Я называю нас «полигимники». Среди полигимников самые значительные очень хорошо относятся ко мне. Очень дружески — Виктор Луферов. Я его считаю настоящим гением.

— А из современных поэтов кто вам нравится?

— Назовешь два-три имени, а потом вспомнишь, что кого-то забыл. Лучше никого не называть.

— Как вы воспринимаете нынешнее время?

— Мало хорошего. Много цинизма.

— Говорят, что сейчас время прагматиков и нет места поэзии?

— У кого-то нет места для поэзии, у кого есть. Все зависит от того, какое сам человек место занимает, какое у него направление ума и деятельности. И размер ума. Размер души. Если человек ничтожный, то у него никогда не было места для поэзии, ни прежде, ни теперь, ни завтра. Такие люди отрицают Шекспира, отрицают Гомера. Получается, живут в черных дырах. И ничего! Процветают. А другие наоборот — не специалисты пристраиваться. Но для них поэзия всегда была, есть, будет.

— Вы верите, что в России сохранится поэзия, сохранятся романтики?

— Если сохранится человечество, и народ России, то будет и романтика, и поэзия. На выжженном месте ничего не растет. Упаси Бог.

— … У Новеллы Матвеевой есть строки:

Поэзия есть область боли

Не за богатых и здоровых,

— А за беднейших, за больных…

— А Россия сейчас — выжженное пространство, или есть место для ростков? Вы верите в то, что в России будет лучше?

— Сейчас трудно сказать. Знаете, по-моему, верить — это даже наша обязанность. Я обязана верить. Иначе… знаете, человек, который не верит, обязательно начинает распространять это неверие, и отравлять сознание остальным.

— С юности помню вашу песню «Девушка из харчевни». Она ведь удивительная, эта девушка! Способная на верность и любовь. Есть ли сейчас такие девушки?

— Знаете, вот какие поколения уже состоялись, их уже не испортишь, правда? А за молодежь очень страшно. Потому что ну как из них могут вырасти — простите, что я к своим стихам обращаюсь — девушки из харчевни, люди, с такими характерами. Или ждущая капитана Грея Ассоль? Как же из них могут такие вырасти, когда они каждый день включают телевизор и видят там гадости?! То, о чем говорить не хочется. Они видят там возмутительные вещи, которые нельзя показывать. От молодежи требуют сейчас, чтобы она обязательно была грязной.

— Вы сказали, что все зависит от человека. Как не портят его у нас, как ни ломают, а чистые люди в России есть…

— В таких условиях им труднее сбываться, труднее потом, если сбылись, осуществляться. Много труднее.

— Я прочитала про ваше военное детство, про госпиталь, трудно было. А вы такие светлые вещи пишете! Откуда этот свет, откуда силы?

— В войну я еще маленькая была. Почти ничего не писала. Сочинила в том же госпитале первые стихи, сугубо детские и не очень складные. Одно — про белку, другое с претензией на юмор и сатиру.

— Это … немножко как бы сказки?

— Я не воспринимаю как сказки то, что я пишу…

— Может быть, это такая терапия для людей, уход от боли в свет…

— И уходов нет. Критики теперь даже сердятся, что я впадаю в публицистику. А публицистические стихи никак не говорят об «уходе».

— А что-нибудь из последнего?

Страна сгорела, но не вся.

И решено в итоге

Сдать поджигателям леса

В награду за поджоги…

Так начинается одно стихотворение, посвященное думскому решению о том, чтобы сдать в аренду леса, а ведь их для того и сжигали, чтобы получить их в свою собственность, и там строиться.

— Вы следите за политикой, за новостями и переживаете это все?

— Да. Очень близко все принимаю.

— В вашем стихотворении об осени есть такие строки «Я знаю, что есть у меня цвет неба вчерашнего дня». Сейчас многие люди живут вчерашним днем. Кажется, что тогда было лучше?

— А действительно было лучше. Знаете, вот наша семья жила в очень трудных условиях, и многое терпела при советской власти всякой несправедливости. Но такого, как сегодня, не было. Поэтому даже наше житье тогдашнее может показаться счастьем. Раем каким-то.

Не потому что, что прошло, то станет мило. Хотя может быть и это тоже. А потому что действительно даже в прошлом нет примеров таких возмутительных безобразий, какие творятся сегодня. Когда целые дома, населенные людьми, сносятся. А люди разные бывают: больные, немолодые. Их куда-то насильственно переселяют. Когда какой-то инвестор этого хочет. Будто инвесторы — это какие то святые. Выше мира и страстей. И уж разумеется выше всех нас. Когда Москву калечат, перестраивают нахально, сносят исторические здания. И никто ничего не может сделать. А кто начинает с этим бороться, его устраняют, или доводят до лихорадки, «до кондиции».

— Вы не верите, что в России возможны перемены к лучшему?

— Я верю, что может стать лучше в зависимости то того, как мы себя будем вести.

— А что для этого нужно?

— Мы уже зомбированные. На нас ничего уже не действует. То, что раньше мы воспринимали бы, как какой-то ужас, или возмутительные явления, не лезущие ни в какие ворота, на то теперь многие глядят почти равнодушно.

Нас как будто нарочно подменили. Подменяют все, подменяют язык. Нас приучили к словам-«смягчителям», мы боимся слово молвить. Напрямик называть вещи своими именами. Ведь для этого надо сбросить оцепенение, это заклятие. Это как в сказках, где превращают кого в дракона, кого в лягушку. И потом должна приехать какая-то девица, и, извините, поцеловать этого дракона, или Иван Царевич взять эту лягушку в жены. Пока никто не едет, никто никого не спасает.

Мы сами должны из этих лягушек, из этих — «зверь лесное чудо морское» в наш прежний облик вернуться. А как это сделать, если мы еще и материально под корень подрублены? Как это сделать, я не знаю. Но надо это заклятие суметь с себя сбросить. Пусть не у всех это получится, но у кого-то это получится.

— А потом, знаете, говорят, это у нас такой народ, от природы бездеятельный, не протестующий, покорный. Вовсе нет! А просто безоружный. Хоть бейся об стену лбом, а если твой оппонент вооружен, а ты безоружен — что тут сделаешь? Говорят, что народ пассивен. Он не пассивен, он безоружен. А другие вооружены. Вот в этом контрасте очень много коварства. Я ни в коем случае не за всеобщее вооружение. Но если один вооружен, а другой нет — когда и как мы уравняемся в положении?

— Убеждением…

— Да. Слово кое-что решает. Вы правы.

Александр Городницкий.

Новелла Матвеева

А над Москвою небо невесомое,

В снегу деревья с головы до пят,

И у Ваганькова трамваи сонные,

Как лошади усталые, стоят.

Встречаемый сварливою соседкою,

Вхожу к тебе, досаду затая.

Мне не гнездом покажется, а клеткою

Несолнечная комната твоя.

А ты поёшь беспомощно и тоненько,

И, в мире проживающий ином,

Я с твоего пытаюсь подоконника

Дельфинию увидеть за окном.

Слова, как листья, яркие и ломкие,

Кружатся, опадая с высоты,

А за окном твоим заводы громкие

И тихие могильные кресты.

Но суеты постылой переулочной

Идёшь ты мимо, царственно слепа.

Далёкий путь твой до ближайшей булочной

Таинственен, как горная тропа.

И музыкою полно воскресение,

И голуби ворчат над головой,

И поездов ночных ручьи весенние

Струятся вдоль платформы Беговой.

А над Москвою небо невесомое,

В снегу деревья с головы до пят,

И у Ваганькова трамваи сонные,

Как лошади усталые, стоят.

1969

Александр Городницкий: «Я отношу Новеллу Матвееву к трём из главных поэтов в жанре авторской песни. Это Булат Окуджава, Юлий Ким и Новелла Матвеева.

Когда я оказался впервые в Аделаиде, в Австралии, я увидел на горизонте остров и спросил, как он называется. Мне ответили: «Кенгуру». Я спросил у неё — она не знала, что этот остров реально существует, понимаете, — она сама его придумала. Её многие песни стали истинно народными.

В том далёком 1969 году, когда я с ней познакомился, она уже была больна и не могла ездить ни на чём, ходила только пешком, потому что её укачивало. Когда я впервые попал к ней и увидел её жуткую коммунальную квартиру, ещё старого типа такую коммуналку с видом из окна на Ваганьково кладбище, я понял, какого могучего воображения и солнечного таланта этот художник. И тогда я написал эту песню».

7 октября исполняется 87 лет со дня рождения поэта, барда Новеллы Матвеевой, ушедшей пять лет назад. Ее песни незабываемы.

Любви моей ты боялся зря —

Не так я страшно люблю.

Мне было довольно видеть тебя,

Встречать улыбку твою…

***

Какой большой ветер

Напал на наш остров!

С домишек сдул крыши,

Как с молока — пену…

***

Жил кораблик веселый и стройный:

Над волнами как сокол парил.

Сам себя, говорят, он построил,

Сам себя, говорят, смастерил…

***

Я леплю из пластилина,

Пластилин нежней, чем глина.

Я леплю из пластилина

Кукол, клоунов, собак.

Если кукла выйдет плохо —

Назову ее дуреха,

Если клоун выйдет плохо —

Назову его дурак…

НЕ ЛИНЯЕТ ТОЛЬКО СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК…

Новелла Николаевна Матвеева (7.10.1934-05.09.2016)

Грустная, печальная дата, «грустного солнечного зайчика, каковым была для меня Новелла Матвеева.

Да, время прошло. И от тех дней, когда пелось:

— Все сказано на свете:

Несказанного нет.

Но вечно людям светит

Несказанного свет. …

Помню, дальше текст мне не нравился. А эти строчки напевал, напевал…

И еще. Я ее себе представлял тоненькой-тоненькой. С огромными глазами. Представлял… Я ведь ее никогда не видел.

И вообще спутал с Камбуровой. Вернее, не совсем спутал, но когда Камбурова запела:

— Любви моей ты боялся зря,

Не так я страшно (тебя) люблю.

Мне было довольно видеть тебя,

Встречать улыбку твою…

Я понял – это она! Вообще, я никогда не встречал такой внутренней похожести автора и исполнителя!

Но это было потом. А пока… Я слушал песни Новеллы Матвеевой и придумывал, придумывал ее. Ее воображение…

— В моих мечтах пестрей была цесарка,

И лев желтей, и толще бегемот…

Ну что за слон? Вот мой — придуман ярко:

Мой вашего — хвостом перешибет!

Как не похож на призрак, на мельканье

Воображенный мир, где я жила…

И я представлял себе этот мир в виде страны-не страны. Но любимой и далекой.

— Набегают волны

Синие:

— Зеленые!

— Нет, синие!

Как хамелеонов

Миллионы,

Цвет меняя

На ветру:

Ласково цветет

Глициния,

Она нежнее инея:

А где-то есть земля

Дельфиния

И город

Кенгуру…

Но наш мир был жесток. И кораблик, на котором можно было бы добраться до страны Дельфинии оказался…

— Я мечтала о морях и кораллах.

Я поесть хотела суп черепаший.

Я шагнула на корабль,

A кораблик оказался из газеты вчерашней…

А ведь текст песни написал Роберт Рождественский… Но у песен своя жизнь. И песня эта прислонилась к Новелле Матвеевой и стала ее… Так мне кажется.

Ох, эта обида вчерашних газет, со вчерашними скучными новостями, с прошлыми датами и ненужными торжествами. Именно торжествами. Именно! Потому что, праздников у тех, о ком тогда писали первые страницы всегда вчерашних газет, не бывает.

А у нас?

Бывали. Иногда. А еще случались – правда-правда! – чудеса.

— …Но втолкуй нам, что черное черно,

Растолкуй нам, что белое бело.

А ночь над цирком

Такая, что ни зги;

Точно двести

Взятых вместе

Ночей,

А в глазах от усталости круги

Покрупнее жонглерских обручей:

Ах ты, фокусник, фокусник, чудак!

Поджигатель бенгальского огня!

Сделай чудное чудо,

Сделай так,

Сделай так, чтобы поняли меня!

Ее понимали… Еще как понимали! А фокусником – помните? – был Зиновий Гердт в чудном-чудном фильме.

И я, мне кажется, ее понимал. И пел вместе с друзьями:

— …По дороге позабыли

Кто украл а кто украден

И одна попона пыли

На коне и конокраде

Никому из них не страшен

Никакой недуг, ни хворость

По ночам поют и пляшут

На костры бросают хворост…

И еще. Знаете, мне обидно. Обидно, что когда-то хороший писатель оказался сволочью. Я говорю об Анатолии Гладилине, который в своих мемуарах, приписав себе всю заслугу в «открытии» Новеллы Матвеевой, рассказал жуткую историю о том, как нашел ее в полуграмотной, жуткой домработнице… Негодяй!

Зачем это ему было нужно? Славы мало? А вернее, наверное, потому, что никогда-никогда, кому бы он душу не продавал, не сказать ему:

— …А я еще живу минувшим днем,

Танцую про себя, отстав от танца,

Бегу за убегающим огнем:

«Стой, солнце, я прошу тебя: останься!».

…Вообще Новелла Матвеева происходит из знаменитой литературной семьи русского Дальнего Востока: ее дед Николай Петрович Матвеев-Амурский, был поэтом и автором первой «Истории города Владивостока». Ее мать, младший брат Роальд Николаевич, ее дядя Венедикт Николаевич, супруг — тоже поэты… (с).

Так что, никаким Гладилиным и не светит.

Потому что она – солнечный зайчик. А солнечный зайчик всегда ярок и замечателен.

. — …А весной линяют разные звери.

Не линяет только солнечный зайчик. (Р. Рождественский) (Александр Бирштейн)